セダム・パルメリは、多肉植物の中でも育てやすく見た目も魅力的な種類として人気があります。

この記事では、基本的な育て方と特徴から始まり、季節ごとの管理や注意点まで詳しく解説していきます。

さらに、よく比較されるパリダムの育て方との違いや、セダムの耐寒性と品種の選び方にも触れています。

また、セダムの増やし方はばらまきに水やりでOK?という疑問にも答えながら、実際に失敗しないための具体的な手順も紹介します。

加えて、セダムの花が終わったらどうするのか?や、セダムは越冬できるか?といった季節ごとのお手入れ方法にも言及し、通年での管理をしっかりサポートします。

さらに、セダム・パルメリの一般的な草丈はどれくらい?というような基本的な情報も押さえておきたいポイントです。

これから育て始める方にも、すでに育てている方にも役立つ内容をわかりやすくまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。

- セダム・パルメリの基本的な育て方と特徴

- 季節ごとの管理方法と注意点

- 増やし方や剪定、日照・用土のコツ

- 他品種との違いや耐寒性の違い

セダム・パルメリの育て方の基本と特徴

- 育て方と特徴

- セダムの耐寒性と品種について

- 一般的な草丈はどれくらい?

- セダムは越冬できるのか?

- セダムは花が終わったらどうするのか?

育て方と特徴

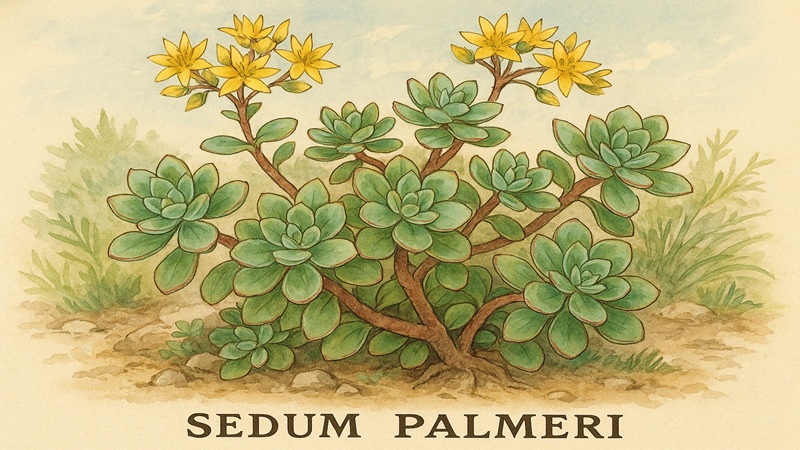

セダム・パルメリは、育てやすく見た目も美しい多肉植物として人気があります。春から初夏にかけて黄色い花を咲かせ、葉の形や色合いも楽しめるため、庭や鉢植えに取り入れやすい植物です。

まず、育てる際に大切なのは日当たりと風通しです。セダム・パルメリは乾燥に強く、日差しを好む性質があるため、年間を通じて日光がよく当たる場所に置くことが基本となります。

ただし、夏の直射日光が強すぎる場合は、半日陰に移動させた方が葉焼けを防げるでしょう。

また、水やりは控えめにします。春と秋の生育期には、土がしっかり乾いてから水を与えるのがポイントです。

逆に、夏と冬は休眠期にあたるため、水やりの頻度を減らし、土を乾いた状態に保つよう心がけてください。

特徴としては、太めの茎が斜め上に伸び、次第に倒れながら広がる「匍匐性(ほふくせい)」があり、グランドカバーにも適しています。

葉は粉をふいたような白緑色で、寒さにあたると赤みを帯びることもあります。

ただし、過湿になると根腐れを起こしやすいため、鉢植えの場合は水はけの良い用土を使うことが大切です。市販の多肉植物用土や、赤玉土・鹿沼土・腐葉土を混ぜた土が向いています。

このように、セダム・パルメリは丈夫で手がかからない一方、蒸れや水の与えすぎには注意が必要です。

育てやすい反面、油断するとトラブルを招きやすいため、基本を押さえておくことが長く楽しむためのコツとなります。

セダムの耐寒性と品種について

セダム属は世界中に500種以上あるとされ、品種ごとに耐寒性や見た目の特徴が異なります。そのため、セダムを選ぶ際には耐寒性も一つの判断基準になります。

中でもセダム・パルメリは比較的寒さに強く、関東以西の温暖地であれば屋外でも冬越しが可能です。

軒下など霜の当たらない場所に置くことで、特別な防寒対策をせずとも冬を乗り越えることができます。

葉が寒さに当たると赤く色づくこともあり、これを「紅葉」として楽しめるのも魅力のひとつです。

一方で、セダムの中には寒さに弱い品種も存在します。特にメキシコ原産の洋種は、温暖な気候を好むため、寒冷地では室内や簡易温室での管理が必要になります。

例えば「オーロラ」や「乙女心」などは、見た目の可愛らしさが人気ですが、寒風や霜には注意が必要です。

こう考えると、寒冷地にお住まいの場合は、耐寒性の強い日本原産の「マンネングサ系」や、氷点下でも耐えられる品種を選ぶと安心です。

実際、セダム・アルブムやセダム・ヒスパニクム、セダム・パリダムなどは、寒さに強く地植え向きとしても重宝されています。

セダムの品種ごとの特徴を理解し、環境に合った種類を選ぶことが、健康に育てるうえで非常に重要です。見た目だけでなく性質にも注目して選んでみてください。

一般的な草丈はどれくらい?

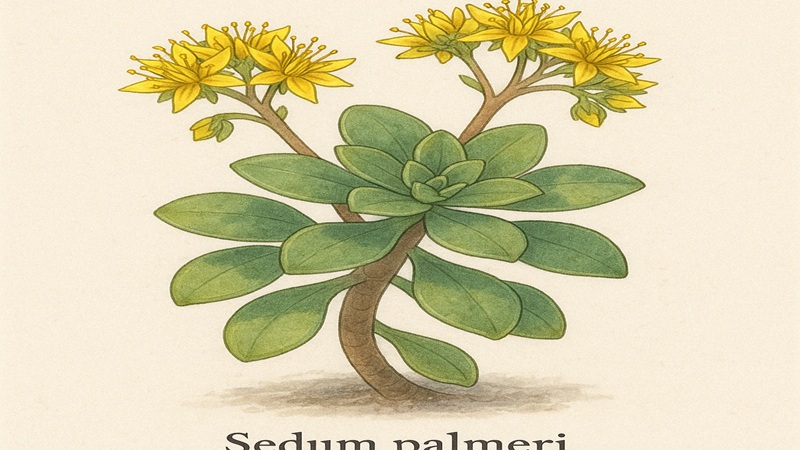

セダム・パルメリの一般的な草丈は、20〜30cmほどです。多肉植物の中では中程度の高さで、鉢植えにも庭植えにも適したサイズ感といえるでしょう。

この植物は生育が進むにつれて茎がやや上向きに伸び、やがて倒れて地面を這うように広がります。そのため、実際の見た目のボリュームは草丈以上に大きく感じられることがあります。

特に環境が合っていれば横方向にもどんどん伸びていくため、地植えにすると広範囲を覆うようになります。

また、茎の途中から根を出していく性質があるため、倒れた茎からも新しい株が育ちやすく、自然に増えていきます。

これによって草丈自体はそれほど高くなくても、全体としては密に広がる印象になります。

ただし、日照不足や水分過多など育成環境によっては、徒長して草丈が本来よりも高くなってしまうことがあります。

その場合は風通しが悪くなったり、株が倒れやすくなったりするため、こまめな剪定や環境調整が必要です。

このように、セダム・パルメリの草丈は30cm未満で収まる一方、広がりやすい特性を持つため、植える場所にはゆとりを持たせると良いでしょう。

セダムは越冬できるのか?

セダム・パルメリは、比較的寒さに強いため、温暖な地域であれば屋外でも越冬可能です。霜の当たらない軒下などに置けば、特別な対策をしなくても冬を乗り切ることができます。

実際、セダム属には耐寒性のある品種が多く、パルメリもそのひとつです。

葉が寒さに触れることで赤みを帯びることがありますが、それは枯れているのではなく「紅葉」の一種と考えて問題ありません。むしろ、冬の楽しみのひとつとされることもあります。

ただし、寒冷地では話が変わってきます。最低気温が氷点下を大きく下回る地域では、霜や凍結によってダメージを受けやすくなります。

その場合は、鉢植えで育てて室内に取り込むか、簡易温室などで保護することが推奨されます。特に土が凍ると根腐れや株の枯死につながるため注意が必要です。

また、冬の間はセダムが休眠期に入るため、水やりは極力控えめにします。土が完全に乾いた状態を長く保つことで、寒さによる傷みを防げるようになります。

このように、セダム・パルメリは越冬できる植物ですが、地域や管理の仕方によっては保温対策が必要です。環境に応じた管理を心がければ、春には再び元気に芽吹いてくれるでしょう。

セダムは花が終わったらどうするのか?

セダムの花が咲き終わったら、花茎をそのままにせず、適切なタイミングで取り除くのが基本です。これは株の蒸れや見た目の乱れを防ぎ、次の成長に備えるためです。

開花後の花茎は時間が経つと細くなり、茎や葉が黄色く変色してきます。このような状態になると、手で軽く引くだけでもスッと抜けることが多いため、無理に切る必要はありません。

抜けにくい場合は、無理に引っ張らず清潔なハサミで根元から切り取るようにしてください。

一方で、花が咲いたあと放置しておくと、茎や葉が密集し、風通しが悪くなります。この状態が長く続くと、根腐れや病気の原因になりかねません。

特に梅雨時期など湿度が高いシーズンは、早めの処理が推奨されます。

また、花が終わったあとは株自体の成長が少し落ち着くことがありますが、適切に管理しておけば、秋には再び元気な姿に戻ります。

開花期後のお手入れはセダムの見た目と健康を保つうえで大切な工程ですので、忘れずに行うようにしましょう。

セダム・パルメリの育て方のコツと一般的な注意点

- パリダムの育て方と違いは?

- 増やし方はばらまきに水やりでOK?

- 適した置き場所と日照管理

- 肥料と用土の選び方

- 病害虫対策と管理のポイント

パリダムの育て方と違いは?

セダム・パルメリとセダム・パリダムはどちらも人気の高いセダム属の植物ですが、育て方にはいくつか違いがあります。特に注意すべきポイントは、草姿・水やりの加減・増やし方の手軽さです。

パルメリは20〜30cmの高さになり、茎が伸びて倒れ込むように広がる匍匐型の多肉植物です。

一方、パリダムは高さ3〜10cm程度とコンパクトで、密に地面を覆うように広がるマット状の草姿になります。

グランドカバーとしてはパリダムの方が適しており、より細かく繊細な見た目が特徴です。

水やりについても違いがあります。パルメリはやや乾燥に強く、春秋は乾いたらしっかり水を与える方法が適しています。

パリダムは水を多く与えると徒長しやすいため、特に控えめな水管理が求められます。過湿に弱い点は共通していますが、パリダムの方がやや神経質に管理する必要があります。

また、増やし方にも違いがあります。パルメリは挿し芽での増殖が基本ですが、パリダムは自然に葉や茎が落ちて根付きやすいため、より簡単に広がります。

葉をばらまくようにして増える特性があり、初心者でも手軽に増殖を楽しめます。

このように、パルメリはボリューム感と花の華やかさが魅力、パリダムは繊細で密な広がりを楽しめるタイプです。使用目的や育てる環境に応じて、違いを理解して選ぶと育てやすくなります。

増やし方はばらまきに水やりでOK?

セダムは、葉や茎をばらまくだけで増えるほど生命力が強い植物ですが、ただばらまいて水をかけるだけでは必ず成功するとは限りません。

少しのコツとタイミングを押さえておくことで、確実に増やすことができます。

まず基本となるのは、「葉挿し」または「茎の挿し木」です。葉を土の上に置いておくだけで発根するタイプのセダムもありますが、発根・発芽までは水を与えすぎないように注意が必要です。

水をたっぷりかけてしまうと、根が出る前に葉が腐ってしまうことがあります。

正しい方法としては、ばらまいた葉や茎を明るい日陰に置き、乾燥した状態を保ちつつ様子を見守ります。

水は発根の兆しが出てから控えめに与えるようにしましょう。特に梅雨時や湿気の多い時期には、風通しを良くして蒸れを避ける工夫も重要です。

また、茎の挿し木を行う場合は、切り口を2〜3日乾かしてから土に挿すのが基本です。その後、数日は水やりをせずに管理し、根が定着してから水分を与えることで成功率が高まります。

このように、「ばらまいて水をかけるだけ」では失敗するリスクがありますが、乾燥と発根タイミングを意識すれば、セダムは比較的簡単に増やせる植物です。

適した置き場所と日照管理

セダム・パルメリを健康に育てるためには、置き場所と日照管理が非常に重要です。日当たりと風通しを両立できる環境が理想とされており、この条件を満たすだけで育成がグッと楽になります。

基本的には日光を好む植物のため、春と秋は屋外の直射日光がよく当たる場所に置いてかまいません。

ただし、夏の強い直射日光は葉焼けの原因になることがあるため、午前中だけ日が当たる半日陰や、遮光ネットを使うと安心です。

一方、冬はある程度の寒さにも耐えますが、霜が降りる地域では軒下や室内に移動させた方が安全です。

特に鉢植えの場合は、鉢の中の土が凍らないよう注意しましょう。屋内に取り込んだ際は、なるべくガラス越しに日光が当たる場所を選ぶとよいです。

また、風通しの良さもポイントになります。セダムは多湿に弱く、風が通らない場所に置くとすぐに蒸れて根腐れを起こしやすくなります。

密閉された空間よりも、空気が循環する場所を選ぶようにしてください。

このように、季節や天候に応じて日照や場所を調整することが、セダム・パルメリを元気に育てる最大のコツです。環境が整えば、手間をかけなくても自然に美しい姿を保ってくれるでしょう。

肥料と用土の選び方

セダム・パルメリを元気に育てるためには、適切な用土と肥料の選定が欠かせません。特に水はけの良さを意識して土を選ぶことが、根腐れを防ぐための第一歩です。

用土については、市販の多肉植物専用培養土を使用するのがもっとも手軽で失敗が少ない方法です。

自作する場合は、赤玉土・鹿沼土・腐葉土を4:4:2の割合で混ぜると、水はけと保水のバランスが取れた用土になります。粘土質や湿気をため込みやすい土は避けるようにしてください。

肥料に関しては、それほど多くを必要としない植物ですが、栄養不足になると成長が鈍ることもあります。

植え付けや植え替えのタイミングで、緩効性肥料を土に混ぜ込むと安定した成長が期待できます。その後は春と秋の生育期に、月1回程度の液体肥料を与えると効果的です。

ただし、肥料の与えすぎには注意が必要です。多く与えると徒長してしまい、株姿が乱れたり病害虫の発生原因になることもあります。

あくまで補助的な位置づけで、最低限の施肥にとどめるのがポイントです。

このように、セダム・パルメリは「水はけの良い用土」と「控えめな肥料」が基本となります。土と肥料のバランスを整えることで、長く美しい姿を楽しめるでしょう。

病害虫対策と管理のポイント

セダム・パルメリは比較的丈夫な植物ですが、油断すると病害虫の被害を受けることがあります。特に高温多湿の時期には注意が必要です。

主な害虫としては、アブラムシ、ハダニ、カイガラムシ、ネジラミなどが挙げられます。これらは葉の裏や茎の隙間などに潜んで、栄養を吸い取ったり見た目を悪くしたりします。

発見が遅れると株全体が弱ってしまうこともあるため、定期的な観察が大切です。

病気については、根腐れや灰色かび病がよく見られます。これは過湿や風通しの悪さが原因となることが多いため、まずは環境管理を見直すことが予防になります。

鉢の中の水が長く滞留しないように、水やり後の状態を確認することも習慣にするとよいでしょう。

もし害虫が発生した場合は、薬剤の使用や手作業での除去が有効です。早期発見できれば家庭用の園芸用スプレーでも十分対応できます。ただし、薬剤を使用する場合は必ず用法・用量を守ってください。

このように、日々の観察と基本的な環境管理が病害虫対策の基本です。セダム・パルメリを健康に育てるためには、「予防」の視点を忘れずに手入れしていくことが重要です。

セダム・パルメリの育て方のポイントを総括

記事のポイントをまとめます。

- 日当たりと風通しの良い場所で育てる

- 夏は直射日光を避けて半日陰に置く

- 春秋は土が乾いたらたっぷり水やりする

- 夏と冬は休眠期なので水やりを控える

- 匍匐性で広がるためスペースに余裕を持たせる

- 葉は寒さに当たると赤く紅葉することがある

- 水はけの良い多肉植物用の土を使う

- 肥料は植え付け時に少量の緩効性肥料を混ぜる

- 生育期に月1回程度の液体肥料を与えると効果的

- 草丈はおおよそ20〜30cmで横に広がりやすい

- 耐寒性があり関東以西では屋外でも越冬可能

- 花が終わったら花茎は手で抜くか切り取る

- 増やすときは葉挿しや挿し木で行う

- 蒸れ防止のため風通しのよい管理が必要

- 害虫はアブラムシやハダニなどに注意して観察する