セダムは多肉植物の中でも特に人気が高く、見た目の可愛さや育てやすさから庭づくりやグランドカバーに多く使われています。

しかし、セダムの種類によっては繁殖力が非常に強く、地植えにすると「思ったより増えすぎて大変だった」「管理が追いつかず後悔した」といった声も少なくありません。中には「植えてはいけない」と言われるほど扱いに注意が必要なケースもあります。

この記事では、セダムの種類とその特徴をはじめ、地植えでグランドカバーに利用する際の注意点、デメリットや枯れる原因、冬の管理方法まで詳しく解説します。

また、日陰に強いおすすめ品種や人気ランキング上位の注目品種も紹介し、他の多肉植物との違いも丁寧に比較していきます。

「セダムの種類でグランドカバーや地植えにすると大変なことになるのでは?」と考えたあなたにとって、この記事が後悔のないセダム選びと育成の参考になれば幸いです。

- セダムをグランドカバーとして地植えする際の注意点がわかる

- 増えすぎによるトラブルや後悔を避ける方法が理解できる

- 種類ごとの特徴やおすすめ品種が把握できる

- 地植えに向く庭の条件や冬の管理方法が学べる

セダムの種類と地植え(グランドカバー)が大変

- 植える前に準備すべきこととは

- 適している庭の条件

- 植えてはいけない理由は増えすぎ?後悔しない方法

- デメリットを徹底解説

- 枯れる主な原因と対策

植える前に準備すべきこととは

セダムを地植えにする前には、いくつかの準備を行うことで育成の成功率が高まります。何も準備せずに植えると、思ったより早く枯れてしまったり、必要以上に広がってしまうなどの問題が起きやすくなります。

まず最初に確認したいのは「植える時期」です。セダムにとって最も適した植え付け時期は春(3月〜5月)か秋(9月〜10月)です。

この時期は気温が安定しており、根がしっかりと張りやすいため、定着しやすくなります。

次に重要なのが「用土の準備」です。セダムは乾燥に強い反面、過湿に非常に弱い性質を持っています。そのため、水はけの良い土を使うことが欠かせません。

市販の多肉植物用培養土を使用するか、赤玉土・鹿沼土・腐葉土をバランスよく配合した土が適しています。

さらに、「スペースの確保」も忘れてはいけません。セダムは種類によっては驚くほど繁殖力が高く、短期間で広がることがあります。

密集して植えると通気性が悪くなり、蒸れや病気の原因になります。株と株の間隔は10〜15cmほどあけるのが理想です。

そして、必要であれば「区切り(仕切り)」を設けておくことも検討しましょう。レンガやブロック、木材などで地面を囲っておけば、意図しない範囲まで広がるのを防ぐことができます。

このように、セダムを地植えにする場合には、植えるタイミング・土の性質・間隔・囲いなど、いくつかの基本準備を行うことで、トラブルを未然に防ぐことができます。

適している庭の条件

セダムを地植えで元気に育てたい場合、まず庭の環境が適しているかをチェックすることが大切です。どんなに育てやすいと言われる植物でも、条件が合わなければうまく育ちません。

最も大切なのは「日当たり」です。セダムは基本的に日光を好む植物であり、1日3〜6時間以上の日照が望ましいとされています。

特に色鮮やかな品種や紅葉を楽しみたい場合は、日光不足だと発色が悪くなる可能性があります。ただし、真夏の強い直射日光は葉焼けを起こすことがあるため、夏場は明るい半日陰が理想的です。

次に「風通しの良さ」も大きなポイントです。風が通らない場所では湿気がこもりやすく、根腐れやカビの原因になります。家の裏側など、風がまったく流れない場所は避けたほうがよいでしょう。

また、「水はけの良い土壌」であることも重要です。セダムは乾燥に強いため、雨が溜まりやすい土では根が傷んでしまいます。粘土質の土壌であれば、砂や腐葉土を混ぜるなどして改良するのが効果的です。

庭のスペースに余裕があるかも考えておくべき点です。セダムは種類によっては広範囲に広がるため、狭いエリアだとあっという間に窮屈になってしまいます。あらかじめ広がりを想定して植えるエリアを計画しましょう。

こうした条件が整っている庭であれば、セダムは元気に育ち、美しいグランドカバーとしての役割を果たしてくれます。逆に、これらの条件が揃っていないと、思ったような仕上がりにはならないかもしれません。

植えてはいけない理由は増えすぎ?後悔しない方法

セダムを庭に植えると、思った以上に増えすぎて後悔するケースが少なくありません。見た目が可愛らしく管理も簡単そうに見えるため、気軽に地植えしてしまう方が多いですが、その後の扱いに悩まされることがあります。

そもそもセダムは、葉や茎が地面に触れるだけで根を出して増殖する性質を持っています。加えて、乾燥や貧弱な土壌にも強く、場所を選ばずにどんどん広がっていきます。

この特性が、想定していたエリアを越えて無制限に広がる原因となります。

例えば、花壇の縁取りに少しだけ植えたつもりが、数ヶ月後には他の植物のスペースまで侵食してしまう、といった事例は珍しくありません。

こうなると他の植物の成長を妨げるだけでなく、見た目も乱れてしまい、結局引き抜く手間が発生してしまいます。

このような事態を避けるためには、事前に「囲い」を作って植える範囲を物理的に区切っておくことが効果的です。

レンガやブロックなどで仕切ることで、広がりをコントロールしやすくなります。また、定期的に間引きやトリミングを行い、管理する意識を持つことも大切です。

セダムは扱いを間違えなければ魅力的な植物ですが、増えすぎる性質を理解せずに植えると後悔につながります。広がりやすさを踏まえた工夫と管理が、後々のトラブルを防ぐカギになります。

デメリットを徹底解説

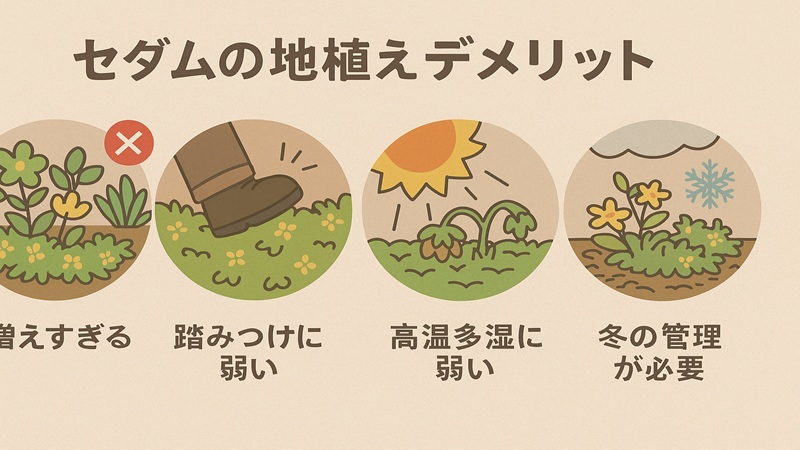

セダムには多くの魅力がありますが、万能な植物というわけではありません。特に地植えで使用する場合は、あらかじめデメリットを理解しておくことでトラブルを回避しやすくなります。

まずひとつ目のデメリットは「繁殖力の強さ」です。前述の通り、セダムは葉や茎が落ちただけでも発根するため、意図しない場所にまで広がってしまうことがあります。

グランドカバーとして重宝される一方で、その繁殖力が制御しきれない場合は「雑草のように扱いづらい」と感じる人もいます。

次に挙げられるのは「踏圧に弱い」点です。セダムは地面を這うように広がる性質を持っていますが、人が頻繁に歩くような場所に植えると、葉が潰れて傷みやすくなります。

見た目の美しさが損なわれるだけでなく、部分的に枯れてしまう原因にもなります。

また「高温多湿に弱い」ことも見逃せません。日本の夏のような蒸し暑い環境では、通気性が悪い場所だと蒸れて腐りやすくなります。

特に梅雨の時期には、雨が続くだけで一気に状態が悪くなることがあります。

さらに、「冬の管理が必要」な点も人によっては手間に感じるかもしれません。耐寒性のある種類もありますが、すべての品種が屋外で冬越しできるわけではありません。寒さが厳しい地域では、霜よけや室内への移動が求められます。

このように、セダムには多くの利点がある一方で、いくつかの明確なデメリットが存在します。あらかじめ特性を理解し、適切な管理を意識して育てることが、長く楽しむためのポイントになります。

枯れる主な原因と対策

セダムは育てやすいと言われる多肉植物ですが、間違った環境や管理をしていると簡単に枯れてしまうことがあります。

丈夫な植物だと思い油断していると、気づかぬうちに枯れ始めてしまうこともあるため注意が必要です。

まず枯れる原因として最も多いのが「水の与えすぎ」です。セダムは乾燥に強い植物であり、常に湿った状態を好むわけではありません。

土が乾かないうちに水を足し続けると、根腐れを起こしてしまいます。特に夏や冬の休眠期は水をほとんど必要としないため、控えめに管理することが大切です。

次に「通気性の悪さ」も枯れの原因になります。風通しが悪い場所に植えられていると、湿気がこもりやすくカビや病気を引き起こします。

特に梅雨時期や多湿な気候では、この影響が顕著に現れます。鉢植えの場合は、風通しの良い場所に置くよう心がけましょう。

また「直射日光による葉焼け」も要注意です。セダムは日当たりを好みますが、真夏の強すぎる日差しは葉を傷める原因となります。

葉が白くなったり、黒ずんでしまう場合は日差しが強すぎる可能性があるため、夏場は明るい日陰に移動させると安心です。

さらに「植え替えを長期間行っていない」ことも見落とされがちな原因です。鉢が根詰まりを起こすと、土の通気性や排水性が低下し、根が弱ります。1〜2年に1度は土を新しくするなどのメンテナンスが理想です。

これらの対策を意識すれば、セダムはぐんぐん育ち、長期間楽しむことができるようになります。丈夫とはいえ油断せず、基本の管理を丁寧に行うことが重要です。

セダムの地植え(グランドカバー)は種類選びが大変

- おすすめ品種は

- 日陰に強い品種を紹介

- 人気ランキングで見る注目品種

- 多肉植物との違いを知ろう

- 冬の育て方と注意点

おすすめ品種は

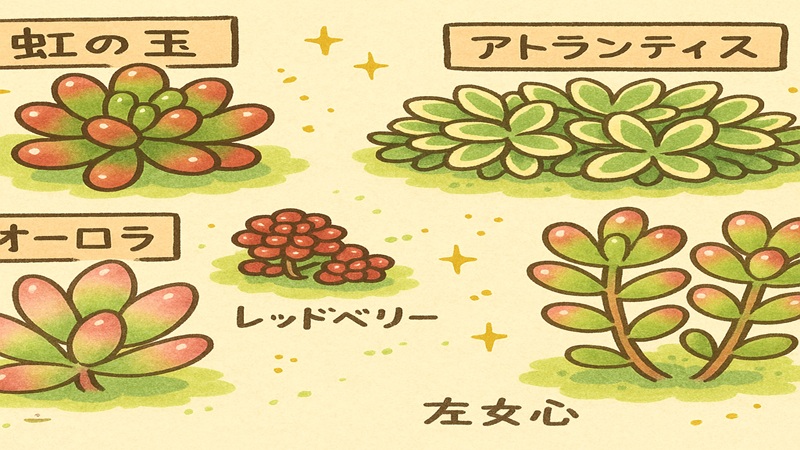

セダムには多くの種類があり、それぞれに特徴と魅力があります。中でも初心者にも扱いやすく、見た目の美しさも兼ね備えたおすすめ品種をいくつかご紹介します。

まず定番なのが「虹の玉(にじのたま)」です。葉がぷっくりとした球状で、季節によって緑から赤へと色が変わります。

特に秋冬の紅葉時期は色彩が美しく、見ごたえがあります。増やしやすく、挿し芽でも簡単に増殖できるため、初めての方にぴったりです。

次に人気があるのは「アトランティス」です。ミルク色の斑が入った淡い緑の葉が特徴で、葉の縁が明るく色づくため庭に彩りを添えてくれます。チェルシーフラワーショーで受賞歴もあり、デザイン性が高い品種です。

「オーロラ」もおすすめです。虹の玉の斑入り種で、やさしいサンゴ色が印象的な品種です。日光の加減で葉色が変化し、グラデーションのような見た目になります。やや高温多湿に弱いため、夏場は半日陰で育てると安心です。

他には、「レッドベリー」や「乙女心」も人気です。レッドベリーは小型でコンパクトな姿がかわいらしく、乙女心は繊細なピンク色が特徴的。どちらも寄せ植えに使うとバランスが取りやすく、見栄えが良くなります。

このように、セダムには用途や好みに合わせて選べる多彩な品種があります。見た目だけでなく、環境への適応力や管理のしやすさも考慮しながら、自分に合った種類を選ぶと長く楽しめます。

日陰に強い品種を紹介

セダムは日光を好む植物というイメージが強いですが、実は日陰にも比較的強い品種があります。日当たりがあまり良くない場所でもセダムを楽しみたい方にとって、こうした品種を選ぶことが重要です。

まず紹介したいのは「リトルミッシー」という品種です。小さな葉に白と緑の斑が入り、見た目も可愛らしく、半日陰でも元気に育ちます。

柔らかい葉が密に広がるため、グランドカバーにもぴったりです。日照時間が短めでも色あせしにくいため、北側の庭やベランダにも向いています。

次に「モリムラマンネングサ」もおすすめです。この品種はやや湿り気のある日陰でも生育できるのが特徴です。

春には小さな黄色い花を咲かせ、年間を通して緑が美しく保たれます。強健な性質を持っており、初心者でも安心して育てられる点が魅力です。

「オノマンネングサ」も日陰に適したセダムの一つです。葉がやや厚く、光沢のある緑色をしています。耐寒性と耐陰性の両方に優れており、木の下や壁沿いなどの日陰の場所でも活躍してくれます。

これらの品種は、日当たりが限られる場所であっても十分に美しさを楽しめるため、植える場所に制約がある方にとって非常に重宝します。ただし、どの品種も完全な暗所には向いていないため、明るい日陰や間接光が入る場所が理想です。

人気ランキングで見る注目品種

セダムには数百種類の品種がありますが、人気ランキングに名を連ねる品種には共通して「見た目の華やかさ」と「育てやすさ」が備わっています。ここでは、実際にガーデナーからの支持が高い注目品種をいくつか紹介します。

まず堂々の上位に位置するのが「虹の玉」です。ぷっくりとした葉に光沢があり、季節によって赤く紅葉する様子が特に人気です。育てやすく、挿し芽でどんどん増やせる点も評価されています。寄せ植えや単体でも存在感があるため、初心者からベテランまで幅広く愛されています。

次に人気なのは「アトランティス」です。葉の縁に黄色の斑が入り、繊細で華やかな印象を与えるこの品種は、ガーデンのアクセントとして高く評価されています。耐寒性があり、屋外での管理がしやすい点も人気の理由のひとつです。

「オーロラ」も注目度が高い品種です。虹の玉の斑入り種で、淡いピンク色や黄緑色のグラデーションが特徴です。光の当たり方や季節によって葉の色が変化し、見飽きることがありません。特におしゃれな見た目を求める方に好まれています。

その他、「乙女心」や「レッドベリー」なども人気ランキングに頻繁に登場します。どちらも紅葉が美しく、寄せ植えにも使いやすい小型の品種です。可愛らしい名前と見た目の一致も、人気の一因と言えるでしょう。

このように、人気品種にはそれぞれ個性と育てやすさが備わっています。どれを選んでもセダムならではの魅力が楽しめるので、自分の好みや育てる環境に合わせて選ぶと失敗しにくくなります。

多肉植物との違いを知ろう

セダムは「多肉植物の一種」として紹介されることが多いですが、実は他の多肉植物とはいくつか異なる特徴を持っています。これらの違いを理解しておくことで、より適切な育て方ができるようになります。

まず大きな違いの一つは、セダムの「繁殖力の強さ」です。セダムは茎や葉が地面に落ちるだけでも根付きやすく、非常に増やしやすい植物です。

一方、他の多肉植物、例えばエケベリアやハオルチアなどは、挿し木や葉挿しの成功率がやや低いものもあります。

また、セダムは種類によって「グランドカバーとして広がる性質」を持つものが多く見られます。地面を這うように成長するため、広範囲を覆いたいときに適しています。

他の多肉植物は上に伸びたりロゼット型に広がったりすることが多く、植栽の目的に応じて選ぶ品種が変わってきます。

さらに「耐寒性」にも違いがあります。セダムの中には比較的寒さに強く、屋外で冬越しできる種類もありますが、他の多肉植物は寒さに弱いものが多く、気温が下がるとすぐに室内管理が必要になります。

見た目の点でも差があります。セダムは小さな葉が密集しており、色や形にバリエーションがあるものの、派手さではやや控えめな傾向があります。

一方、他の多肉植物は葉の模様や立体感が強調されることが多く、観賞用としての見ごたえがある品種も豊富です。

このように、セダムと他の多肉植物は「増え方」「広がり方」「耐寒性」などの点で異なる特徴を持っています。それぞれの性質を把握しておくと、用途や育てる場所に応じて最適な植物を選びやすくなります。

冬の育て方と注意点

セダムは比較的寒さに強い品種も多いですが、冬を越すにはいくつかのポイントを押さえる必要があります。冬の管理を怠ると、枯れてしまったり株が弱ってしまうことがあるため、注意が必要です。

まず確認しておきたいのが「水やりの頻度」です。冬はセダムの多くが休眠期に入るため、水をほとんど必要としません。土が乾いてから数日空けて、月に1〜2回程度の水やりで十分です。特に気温が5度を下回る時期は、水やりを控えることで根腐れを防げます。

次に「置き場所の工夫」が重要です。耐寒性のある品種であっても、霜や冷たい風に直接さらされるとダメージを受けることがあります。

鉢植えの場合は、軒下やベランダの奥など、雨風を避けられる場所に移動させると安心です。氷点下になる地域では、室内や簡易温室での管理が望ましいでしょう。

また、日光をなるべく確保することもポイントです。日照時間が短くなる冬は、室内に取り込んだ場合でもガラス越しに日光を当てる工夫が必要です。

日光が不足すると、徒長と呼ばれる間延びした生育になり、美しい形が損なわれてしまいます。

肥料については、冬は基本的に与える必要はありません。セダムは春と秋が成長期となるため、肥料はその時期に施すのが最適です。冬はあくまで休ませる期間と捉え、無理に成長させないことが健康な育成につながります。

このように冬のセダムは「乾燥気味に保つ」「霜を避ける」「光を確保する」といった点を意識すれば、安全に冬越しできます。季節に応じた管理ができれば、翌春も元気な姿で育ちを再開してくれるでしょう。

セダムの種類選びが大変!グランドカバーや地植え総括

記事のポイントをまとめます。

- セダムは種類によって繁殖力が強く、地植えすると管理が大変になる

- グランドカバー用途では範囲を仕切らないと広がりすぎてしまう

- 植える前には春か秋の適期を選ぶ必要がある

- 土壌は水はけが良いものを使うことで根腐れを防げる

- 株間は10〜15cmあけて蒸れや病気を防止する

- 日当たりが悪いと紅葉しにくく色づきが弱くなる

- 風通しが悪い場所ではカビや根腐れの原因になる

- 粘土質の土壌では腐葉土や砂を混ぜて改良する

- 見た目が可愛くても繁殖制御を考慮しないと後悔につながる

- 区切りを作らずに植えると他の植物の生育を妨げる

- 夏場の直射日光は葉焼けを引き起こす可能性がある

- 冬の寒冷地では屋内や温室管理が望ましい場合がある

- 高温多湿に弱く梅雨時期は特に管理に注意が必要

- 踏みつけに弱いため通路や人が歩く場所には不向き

- 種類によっては日陰にも対応できるが完全な暗所には不向き