サボテンを育てていると、ふとした瞬間に「白くなる」「色が薄くなる」といった異変に気づくことがあります。

特に「サボテンが白くなるのは病気?」と気にされている方は、表面や根元が白っぽく変色していたり、「白いふわふわ」や「白いカビ」「白いかさぶた」のような症状を見つけて不安になっているのではないでしょうか。

こうした現象は、病気や害虫の影響だけでなく、「寒さ」や「冬」の管理環境によっても引き起こされます。

また、「ウチワサボテン」や「柱サボテン」など種類によっても症状の現れ方に違いがあるため、原因を見極めて正しく対処することが大切です。

この記事では、サボテンの白くなる原因とその見分け方、注意点や予防策について詳しく解説します。

白くなる原因が病気・害虫・環境のどれかを見分ける方法

白いふわふわやかさぶたの正体と対処法

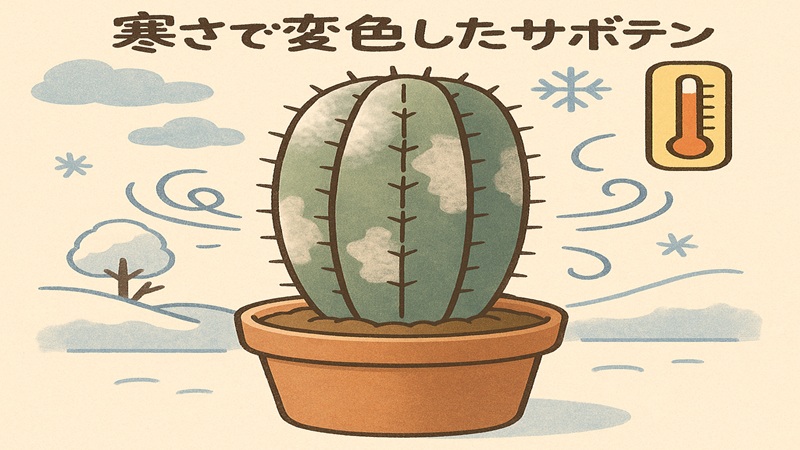

冬や寒さによるサボテンの変色リスク

柱サボテンやウチワサボテンに特有の白化症状

サボテンが白くなる病気の見分け方とは

白いふわふわが見えるときの注意点

白いかさぶたがある場合

白いカビの正体と対処法

根元が白い場合に考えられる原因

ウチワサボテンの症状

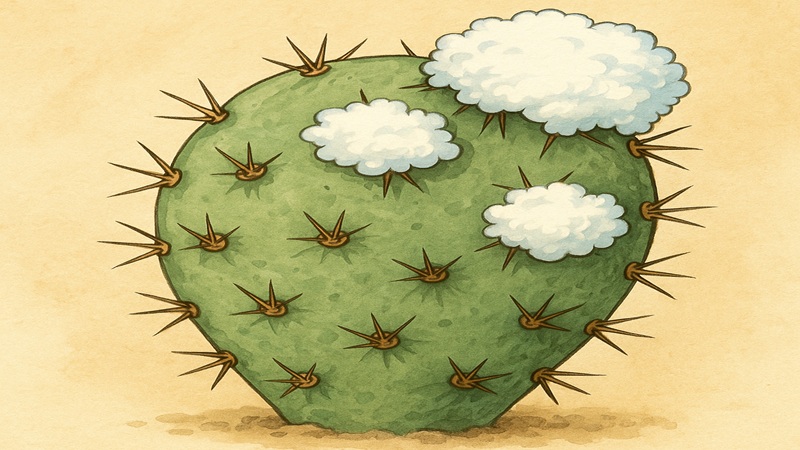

白いふわふわが見えるときの注意点

サボテンに白いふわふわとしたものが付着している場合、多くは害虫「コナカイガラムシ」の可能性があります。

見た目がやわらかく綿状で、一見するとホコリやカビのようにも見えますが、放っておくと被害が拡大するため、早めの対応が必要です。

コナカイガラムシはサボテンの茎や根元に寄生して養分を吸い取り、弱らせていきます。その結果として、植物の成長が止まったり、変色したりするなどの症状が出ることがあります。

また、排泄物が原因で「すす病」を併発することもあり、黒っぽいカビのような汚れが広がってしまうこともあるのです。

見つけた際には、ピンセットや歯ブラシを使って丁寧に取り除きましょう。数が少なければ、ティッシュなどでふき取るだけでも対処可能です。

しかし、広範囲に広がっている場合や再発を繰り返すようであれば、市販の殺虫剤を使って駆除する方法も検討するべきです。

ここで注意したいのが、ふわふわしたものがすべて害虫とは限らないという点です。サボテンの中には「刺座(しざ)」と呼ばれる綿毛のような組織を自然に持っている種類もあります。

特にマミラリア属やウチワサボテンではその傾向が強く、見慣れていないと判断を誤ることがあります。

このように、白いふわふわに気付いたらまずは虫かどうか、動きがあるか、粘り気があるかなどを丁寧に観察することが大切です。安易に水で流そうとしたりすると、逆に傷を広げてしまう恐れもあるため、慎重に対応しましょう。

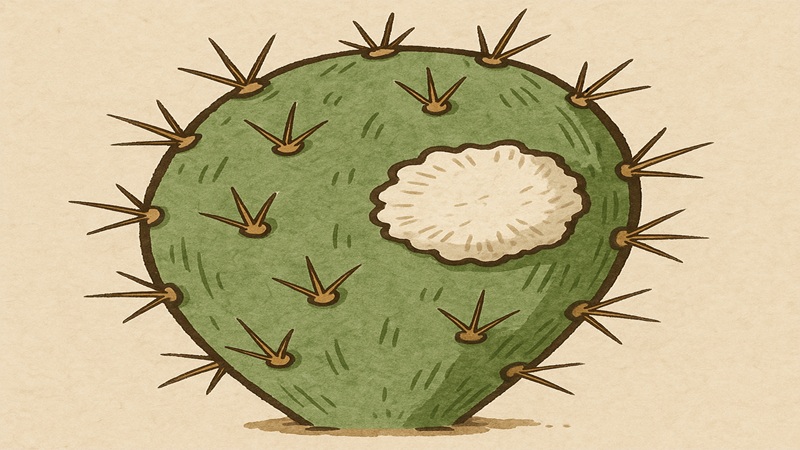

白いかさぶたがある場合

サボテンに白いかさぶたのようなものが見られる場合、それは傷の修復跡である可能性が高いです。特にマミラリア属のようなトゲの細かいサボテンでは、物理的にぶつけたり、乾燥の影響でひび割れた部分が樹液とともに固まり、白く乾いたかさぶたになることがあります。

これは、植物自身が細胞を保護するために行う自然な防御反応の一つで、特別な治療を要するわけではありません。

ただし、同じ場所が再び傷付くことや、複数箇所に連続して発生するようであれば、管理環境を見直す必要があります。

一方で、白いかさぶたがただの乾いた傷ではなく、「白カビ」や「うどんこ病」と間違われることもあります。

この場合、かさぶた部分に粉状の白い物質が広がっていたり、触るとポロポロと取れるような状態であれば病気の可能性が出てきます。

また、爪楊枝や綿棒などで軽く触れてすぐに剥がれ落ちるようであれば、害虫の排泄物であることも考えられるため、害虫の有無も併せて確認しましょう。

いずれにしても、白いかさぶたが一箇所だけで硬く乾燥しており、サボテン自体にハリがあって健康そうな状態であれば、大きな問題ではないことが多いです。

むやみに削ったりこすり落としたりせず、数日観察して変化がないかを確認する程度で十分です。

ただ、もし見た目が悪くなってきたり、周囲のトゲや表皮にも影響が出始めたら、早めに専門的な対処を検討してください。

白いカビの正体と対処法

サボテンに現れる白いカビのようなものは、実際にはカビ、害虫、または自然な組織の乾燥によるもののいずれかであるケースが多いです。見た目が似ているため、正確な判断が求められます。

まず、白く粉っぽく見えるものが植物の表面や周囲の土、鉢の縁などにも付着している場合、それは「うどんこ病」というカビによる病気の可能性があります。

うどんこ病は湿度が高く、風通しの悪い場所で発生しやすい病気で、葉や茎に小麦粉をまぶしたような白い斑点が広がります。

うどんこ病を見つけたら、まず発症している箇所に水を霧吹きして、表面の胞子を洗い流してみましょう。軽度であればそれだけで改善することもあります。

また、重曹や酢を希釈したスプレーを使うと、より効果的にカビの繁殖を抑えることができます。

ただし症状が広がっていたり、繰り返し発生するようであれば、園芸用の殺菌剤を使用した方が良いでしょう。このとき、薬剤はラベルに「うどんこ病対応」と記載されたものを選ぶことが重要です。

一方、白い綿のようなものがこびりついており、ふわっとしている場合は「コナカイガラムシ」という害虫が原因であることもあります。この場合は殺虫剤を使った駆除や、濡れた布・歯ブラシでのふき取りが必要になります。

また、刺座の綿毛や乾いた傷の跡が白く見えることもあるため、症状が動いていないか、周囲のトゲや茎に異常が出ていないかをよく観察しましょう。早期発見と正しい対処が、サボテンの健康を保つ鍵となります。

根元が白い場合に考えられる原因

サボテンの根元が白くなる原因には、主に4つのパターンが考えられます。それぞれの特徴を知っておくことで、より適切な管理や対処が可能になります。

まず最もよく見られるのは、「木質化」と呼ばれる自然現象です。木質化とは、サボテンの根元や茎の下部が年数とともに硬く変色していくもので、白っぽく見えることもあります。

これは老化や乾燥から身を守るための構造変化であり、特に問題はありません。触ったときにしっかりとした硬さがあれば、そのまま育て続けても大丈夫です。

次に考えられるのが、「カビの繁殖」です。根元の白さに加えてカビ臭がある、水分過多の環境で育てている、水はけの悪い土を使用しているなどの場合、カビによって根本部分が侵されている可能性があります。

この場合は、サボテンを鉢から取り出して、土を全て入れ替える必要があります。また、根に黒ずみやぶよぶよした感触があるならば、根腐れが進行している可能性もあるため、早急な処置が求められます。

さらに、害虫の卵や排泄物によって根元が白く見えるケースもあります。特にウチワサボテンのように根元近くに綿状のふわふわがついている場合は、コナカイガラムシの発生源であることがあります。このときは、白い部分を丁寧に取り除き、必要に応じて殺虫剤を使いましょう。

最後に、葉水や霧吹きが原因で根元に水分がたまり、乾燥しきれずに白くなって見えることもあります。この状態を放置するとカビや腐敗のリスクを高めるため、葉水を避けるか、風通しの良い場所で管理するようにしてください。

このように、見た目が同じ「白さ」であっても、原因によって対応は大きく異なります。まずは触ってみたり、匂いを嗅いだりして、状態をよく観察することが第一歩となります。

ウチワサボテンの症状

ウチワサボテンに見られる白っぽい症状には、自然な生理現象と病害虫による異常の2つが存在します。これらを見分けることが、正しいケアを行うための第一歩です。

まず、ウチワサボテンの表面には、もともと白い綿毛のような「刺座(しざ)」が存在しています。これはトゲの根元を保護するためのもので、正常な状態です。このため、白いふわふわが見えていても、それが全体に均等にあるなら心配はいりません。

一方で、特定の部位だけに異常な白さが見える場合、注意が必要です。例えば、白い粉のようなものが不規則に広がっていたり、綿状のものが増えていたりする場合、それは「コナカイガラムシ」などの害虫が潜んでいる兆候であることがあります。

特に根元付近や節の間など、風通しが悪い部分は発生しやすいため、こまめな観察が重要です。

また、表面が白く変色し、パリッと乾いたようになっている場合は「葉焼け」の可能性も考えられます。

強い直射日光にさらされ続けることで、表皮がダメージを受けて白くなる現象で、日差しの強い季節には特に注意が必要です。

さらに、根元が白くなっていて土の中にも白いカビのようなものが見える場合、過湿や風通しの悪さが原因でカビが発生している可能性があります。この場合はすぐに植え替えを行い、土を乾燥気味に保ちましょう。

このように、ウチワサボテンの白い症状は一見似ていても原因は多岐にわたります。日々の観察と環境の見直しで、トラブルを未然に防ぐことができます。

サボテンが白くなる病気の原因と予防法

柱サボテンに見られる白化現象とは

寒さが引き起こす変色のリスク

色が薄くなる理由

冬の管理で気をつけたいこと

できる予防対策

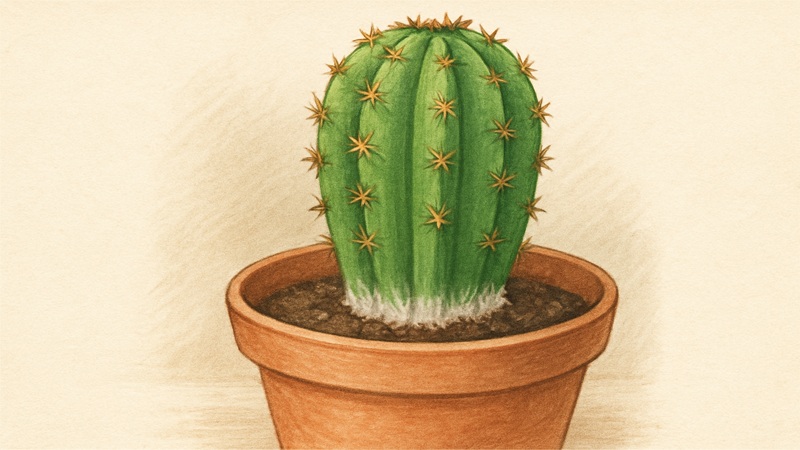

柱サボテンに見られる白化現象とは

柱サボテンに現れる「白化現象」は、主に環境ストレスや病害虫、あるいは生育上の変化によって引き起こされます。白化とは、緑色の表皮が退色し、白っぽく変わっていく現象のことです。原因が多様なため、それぞれの特徴を正しく把握しておくことが大切です。

一つ目に挙げられるのは、「日焼け(葉焼け)」による白化です。強すぎる直射日光を長時間浴びると、柱サボテンの表面細胞がダメージを受け、薄く色あせたように白くなることがあります。この状態を放置すると、やがて乾燥してひび割れを起こすこともあり、外見だけでなく生育にも影響します。日差しが強い季節には、遮光ネットを使うなどの工夫が必要です。

次に、低温や寒暖差による「寒さストレス」が原因になることもあります。寒さに弱い品種では、冬場に気温が急激に下がると、細胞が傷つき白く変色することがあります。このような白化は、株の成長が一時的に止まるサインでもあるため、5℃以下になる環境では屋内に移動させるなどの配慮が求められます。

さらに、害虫の影響による白化も見逃せません。コナカイガラムシやハダニが付着すると、吸汁により葉緑素が失われ、斑点状に白くなることがあります。この場合は部分的に色抜けが見られるのが特徴で、害虫の存在に気づかないまま進行してしまうこともあります。虫が確認できれば速やかに除去し、必要に応じて殺虫剤を使用してください。

加えて、根詰まりや栄養不足も白化の要因になり得ます。根がうまく機能せず、水分や栄養を十分に吸収できない場合、光合成が正常に行われず表皮の色が薄くなることがあります。定期的な植え替えと適切な肥料管理で、予防することが可能です。

このように、柱サボテンの白化現象は単なる見た目の変化にとどまらず、環境や管理方法の見直しが必要なサインでもあります。日々の変化を見逃さず、適切に対応することが健康な育成につながります。

寒さが引き起こす変色のリスク

寒さによってサボテンが変色することは珍しくなく、特に冬季に屋外で管理している場合は注意が必要です。見逃すと、回復が難しい深刻なダメージにつながることがあります。

まず理解しておきたいのは、サボテンは品種によって寒さへの耐性が大きく異なるという点です。たとえば、高地に自生する一部の種類は0℃近くまで耐えるものもありますが、多くの一般的なサボテンは5℃以下になると弱り始め、葉や茎の表面が白く変色することがあります。

寒さによる変色は「寒害」と呼ばれ、軽度であれば表面が白っぽく退色するだけですが、状態が進行すると灰色や黒に近い色に変わり、最終的に腐敗することもあります。

特に夜間の急激な冷え込みや霜にあたると、細胞が壊れて壊死を起こすため、症状はさらに深刻になります。

屋外で管理しているサボテンは、冬になる前に室内へ取り込むのが基本です。どうしても屋外での管理が必要な場合は、不織布やビニールで覆って冷気を遮断したり、鉢をレンガなどで地面から浮かせて冷えを和らげるなどの対策をとるとよいでしょう。

なお、寒さの影響は見た目の変化だけではありません。寒さが原因で根の活動が鈍ると、水分や栄養の吸収力が落ち、株全体の元気がなくなってしまいます。

このような状態で水やりを続けてしまうと根腐れを引き起こし、さらに悪化する恐れがあります。サボテンを寒さから守るには、気温の変化を敏感に感じ取り、事前の準備を整えておくことが大切です。

色が薄くなる理由

サボテンの色が薄くなる原因は一つではなく、主に光・栄養・水・病害虫など、複数の環境要因が関係しています。

見た目の変化に気づいたときは、どの要素が不足または過剰になっているかを確認することが大切です。

まず多いのが、日照不足による色抜けです。サボテンは日光を好む植物で、光合成を通じて鮮やかな緑色を保っています。

しかし、室内で日当たりが悪い場所に長期間置かれていると、葉緑素の生成が追いつかず、全体的に黄緑や白っぽい色に変化します。

このようなときは、明るい窓辺など光量が多い場所へ移動させるか、植物育成用のライトを使って補光すると改善が見込めます。

次に見落としがちなのが、栄養不足です。特にチッ素が欠乏すると、サボテンの色味が薄くなったり、成長が止まったように感じられることがあります。

1〜2か月に1回のペースで薄めた液体肥料を与えるだけでも、改善される場合があります。ただし、与えすぎは根を傷めることもあるため、量と頻度には注意が必要です。

また、水分の管理も重要です。水を与えすぎると根が傷み、逆に吸水力が低下して葉の色がくすんでしまうことがあります。

反対に、水を与えなさすぎても乾燥しすぎて変色するため、季節ごとの適切な水やりが求められます。

さらに、病気や害虫も色の薄さの原因になります。例えば、うどんこ病の初期症状では、表面が白っぽくなることがありますし、ハダニが付着している場合も葉緑素を吸われ、薄い色合いに変わってしまいます。葉の裏や茎の根元をよく観察し、異常があればすぐに駆除しましょう。

色が薄くなるのは、サボテンが「何かが足りない」と訴えているサインです。見た目の違和感を放置せず、環境の点検と対策を丁寧に行うことで、元の健康的な色に戻すことができます。

冬の管理で気をつけたいこと

冬はサボテンにとって「休眠期」にあたるため、生育がほとんど止まります。この時期の管理を誤ると、根腐れや変色などのトラブルが発生しやすくなります。

まず、最も注意したいのが水やりの頻度です。寒い時期は気温が下がり、土の乾きも遅くなります。そこへ普段と同じ量の水を与えると、根が吸収しきれずに過湿状態となり、やがて根腐れを起こすことがあります。

冬の間は、月に1回を目安に土が完全に乾いてからごく少量の水を与えるのが基本です。

次に、置き場所の見直しも重要です。サボテンは寒さに弱い品種が多く、特に5℃以下になる環境ではダメージを受けやすくなります。

夜間に冷え込む窓際や、隙間風が入る場所は避けましょう。日中は日当たりの良い場所に置きつつ、夜間は冷気から守れる位置へ移動させるなど、気温差への配慮が求められます。

また、植え替えや肥料の使用は冬には適しません。休眠中のサボテンは根の活動が鈍く、ダメージを受けやすい状態です。

このタイミングで根をいじったり肥料を与えたりすると、かえって弱ってしまうことがあります。植え替えや追肥は春~初夏の生育期まで待ちましょう。

さらに、湿気対策も見逃せません。室内で管理している場合、加湿器の近くや風通しの悪い場所では、空気中の湿気によってカビが発生するリスクがあります。なるべく乾燥した空間で管理し、鉢周りに風が通るようにしておくと安心です。

こうした冬ならではの注意点を意識することで、サボテンの健康を守り、春からの成長をスムーズに迎えることができます。

できる予防対策

サボテンの病気やトラブルを防ぐためには、日々の管理に加えて、あらかじめできる予防対策を取り入れておくことが重要です。目に見える症状が出る前に環境を整えておけば、健康的な育成がより安定します。

まず基本となるのが、風通しと日当たりの確保です。サボテンは乾燥した環境を好むため、湿気がこもらないような配置を意識しましょう。

たとえば、鉢の間隔をあけて置く、窓辺にサーキュレーターを使って空気を循環させるなど、小さな工夫でも効果があります。

また、日光は病害虫の発生を抑える力もあるため、日照時間が不足しがちな季節は植物育成ライトの使用も検討すると良いでしょう。

次に、定期的な観察と早期発見も大切です。週に1~2回は株の表面だけでなく、トゲの根元や茎の間、鉢の根元もチェックしましょう。

白い粉や綿状の異物、色の変化が見つかれば、すぐに対処することで広がりを防ぐことができます。害虫は特に隙間に潜みやすいため、ピンセットや歯ブラシで取り除いたり、殺虫剤を使用して駆除するのが効果的です。

また、植え替え時の用土の見直しも予防の一環です。水はけの悪い土を使用していると、湿気がこもってカビや根腐れの原因になります。

市販のサボテン用培養土に加え、赤玉土や日向土をブレンドして、排水性を高めておくと安心です。

さらに、害虫予防の薬剤散布も一定の効果があります。2週間に1回程度、防虫スプレーを薄く吹きかけておくだけでも、虫が寄りつきにくくなります。冬の間も活動するコナカイガラムシ対策として、特に室内で育てている場合は有効です。

このように、普段からできる予防策を少しずつ取り入れておくだけで、サボテンの健康トラブルを未然に防ぐことができます。病気や害虫は発生してから対処するより、出ないように環境を整える方がずっと簡単です。

サボテンが白くなる病気の見極めと対処の総括

記事のポイントをまとめます。

- 白いふわふわはコナカイガラムシの可能性が高い

- 綿状のふわふわは刺座の可能性もあるため観察が必要

- 白いかさぶたは傷の修復で自然にできることが多い

- 粉状で広がる白さはうどんこ病の疑いがある

- 根元が白いときは木質化、カビ、害虫のいずれかを疑う

- 白化現象は葉焼け・寒さ・害虫・栄養不足が原因となる

- 寒さによる変色は放置すると腐敗につながる

- 日光不足が色の薄さや弱りの原因になる

- 栄養不足もサボテンの退色を引き起こす

- 水やりの過不足は根腐れや変色を招くリスクがある

- 害虫の排泄物が変色やすす病の原因になることがある

- 冬は休眠期のため水やりと施肥は控えるべきである

- 湿気がこもるとカビや病害虫が発生しやすくなる

- 風通しと日当たりの確保が病気予防の基本である

- 定期的な観察と早期対応が健康維持につながる