アガベ・パープルヘイズは、美しい紫の発色とコンパクトな姿で人気を集めるアガベの園芸品種です。本記事では、この品種の耐寒性や冬越しの注意点を中心に解説していきます。

まず、パープルヘイズの大きさや特徴、基本的な育て方を押さえることで、寒さに強い環境作りがしやすくなります。

また、混同されやすい「パープルレース」や他のポタトラム系統との違いも取り上げ、それぞれの特徴を明確に紹介していきます。

さらに、ポタトラム種の中でも人気の高い「ピグマエア」や「ポタトラムドワーフ」、「サロモニー」などとの比較を通じて、品種ごとの耐寒性の違いにも触れます。

加えて、「ベルシャフェルティ」や「シーマニアナの種類」といった関連品種の耐寒傾向も解説することで、冬場の対策に役立つ知識を網羅的にお届けします。

これからアガベ・パープルヘイズを育てる方、冬越しに不安がある方は、ぜひ本記事を参考にして適切な管理方法を身につけてください。

- パープルヘイズの耐寒性の具体的な温度目安と管理方法

- 冬越しに必要な防寒対策や水やりの注意点

- 他のアガベ品種との耐寒性や特徴の違い

- 品種選びで注意すべき類似種との見分け方

アガベ・パープルヘイズの耐寒性と冬越しのコツ

- 大きさと特徴

- 基本的な育て方

- 耐寒性(温度)の目安

- パープルレースとの違いと注意点

- ピグマエアと比較した際の違い

大きさと特徴

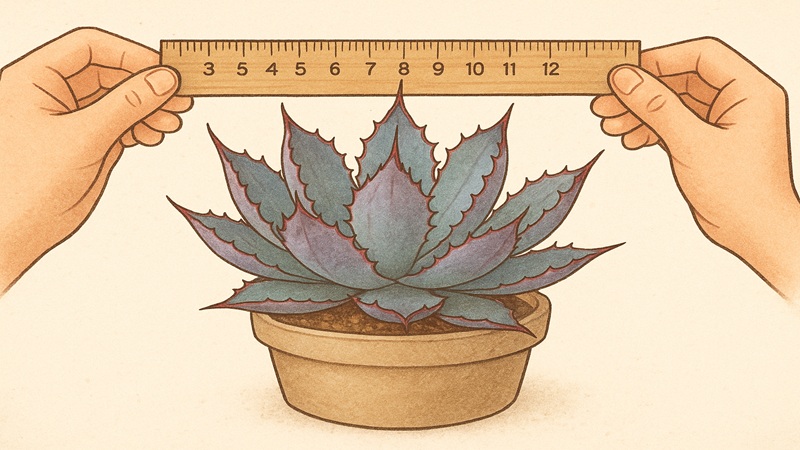

アガベ・パープルヘイズは、リュウゼツラン科に属するアガベ・ポタトラムの園芸品種で、比較的小型で扱いやすいサイズのアガベです。

成長しても直径20〜30cmほどのコンパクトな姿を保つため、ベランダや室内でも栽培しやすいのが魅力です。

その名前が示す通り、葉に現れる紫がかった色合いが最大の特徴です。葉の縁や先端にかけて紫色の発色が見られ、日光をしっかり浴びることでその色がより鮮やかになります。

また、葉の表面にはブルームと呼ばれる白い粉状の物質が付着しており、全体的に青白く見える独特の質感が観賞価値を高めています。

さらに、葉は厚みがあり、先端には鋭いトゲがあります。トゲの形や葉の反り具合には個体差があり、実生から育てるとそれぞれ違った表情を楽しめます。

こうした個体差の幅広さも、コレクション性の高さにつながっています。

このような点から、アガベ・パープルヘイズは観賞用としてだけでなく、インテリアグリーンやガーデニングのアクセントとしても人気を集めている品種です。

ただし、葉に鋭いトゲがあるため、管理の際には手袋を着用するなど取り扱いに注意が必要です。

基本的な育て方

アガベ・パープルヘイズを健康に育てるためには、日光・水やり・通気性・温度管理のバランスが重要です。特に日照と水管理の仕方によって、発色や株の締まり具合に大きな差が出ます。

まず、日当たりの良い場所を選びましょう。屋外では春と秋は直射日光でも問題ありませんが、夏の強い日差しは葉焼けの原因になるため、半日陰や遮光下に移動する必要があります。

室内で育てる場合は、南向きや東向きの窓際など、光が多く入る場所が理想です。

水やりは控えめが基本です。土が完全に乾いてから与えるようにし、特に冬場は水を控えて乾燥気味に管理します。

水の与えすぎは根腐れを招くリスクがあるため、気温や土の状態をよく観察することが大切です。

土壌は排水性の高いものを使いましょう。赤玉土7:鹿沼土2:パーライト1の割合が推奨されています。

根が常に湿った状態だと病気の原因にもなるため、水はけの良い鉢や土を選ぶことが、栽培の成功につながります。

また、風通しの良さも大切なポイントです。風が通らないと湿気がこもりやすく、病害虫の発生リスクが上がります。屋内で育てる際には、定期的に換気を行うようにしましょう。

最後に、植え替えの目安は1〜2年に一度、春または秋が適期です。鉢が根でいっぱいになったり、水はけが悪くなってきたと感じたら、ひと回り大きな鉢に植え替えると良いでしょう。

耐寒性(温度)の目安

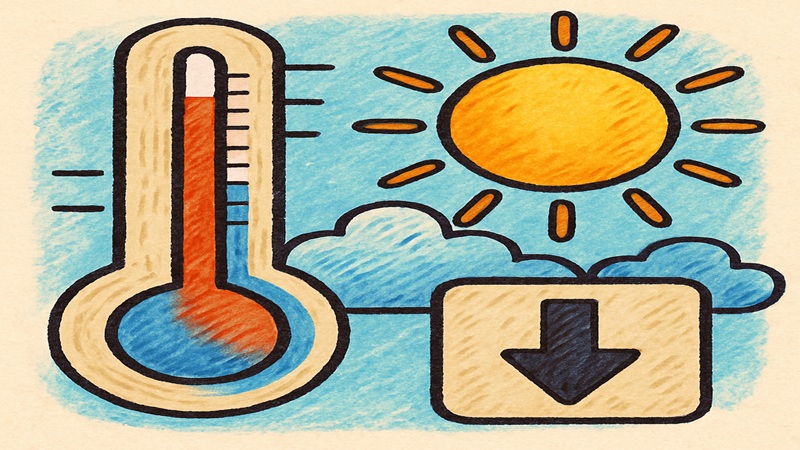

アガベ・パープルヘイズの耐寒性はアガベ属の中では比較的高めですが、寒冷地での屋外管理には注意が必要です。最低でも5℃以上を保てる環境での管理が基本となります。

この植物が最も快適に育つ温度帯は15〜30℃です。ただし、10℃を下回る頃から成長が鈍化し、5〜10℃では休眠状態に入ります。

0〜5℃の環境では植物がダメージを受ける可能性があり、0℃を下回ると凍害を受けるリスクが一気に高まります。

また、温度だけでなく土の状態も耐寒性に影響を与える要素の一つです。冬場に土が湿ったままだと、同じ気温でも植物へのダメージが大きくなります。

そのため、冬は水やりを控え、できるだけ土を乾燥気味に保ちましょう。

屋外で管理する場合は、防寒対策を忘れずに行うことが重要です。不織布を使って株を包んだり、発泡スチロールで鉢を保温するなどの対策が効果的です。

さらに、軒下など霜や雨が直接当たらない場所を選ぶことで、冬越しがしやすくなります。

特に寒冷地域に住んでいる場合は、冬は屋内に取り込むことを検討しましょう。室内でも最低温度を5℃以上に保てる場所を選び、明るい窓辺などで管理するのが理想的です。

パープルレースとの違いと注意点

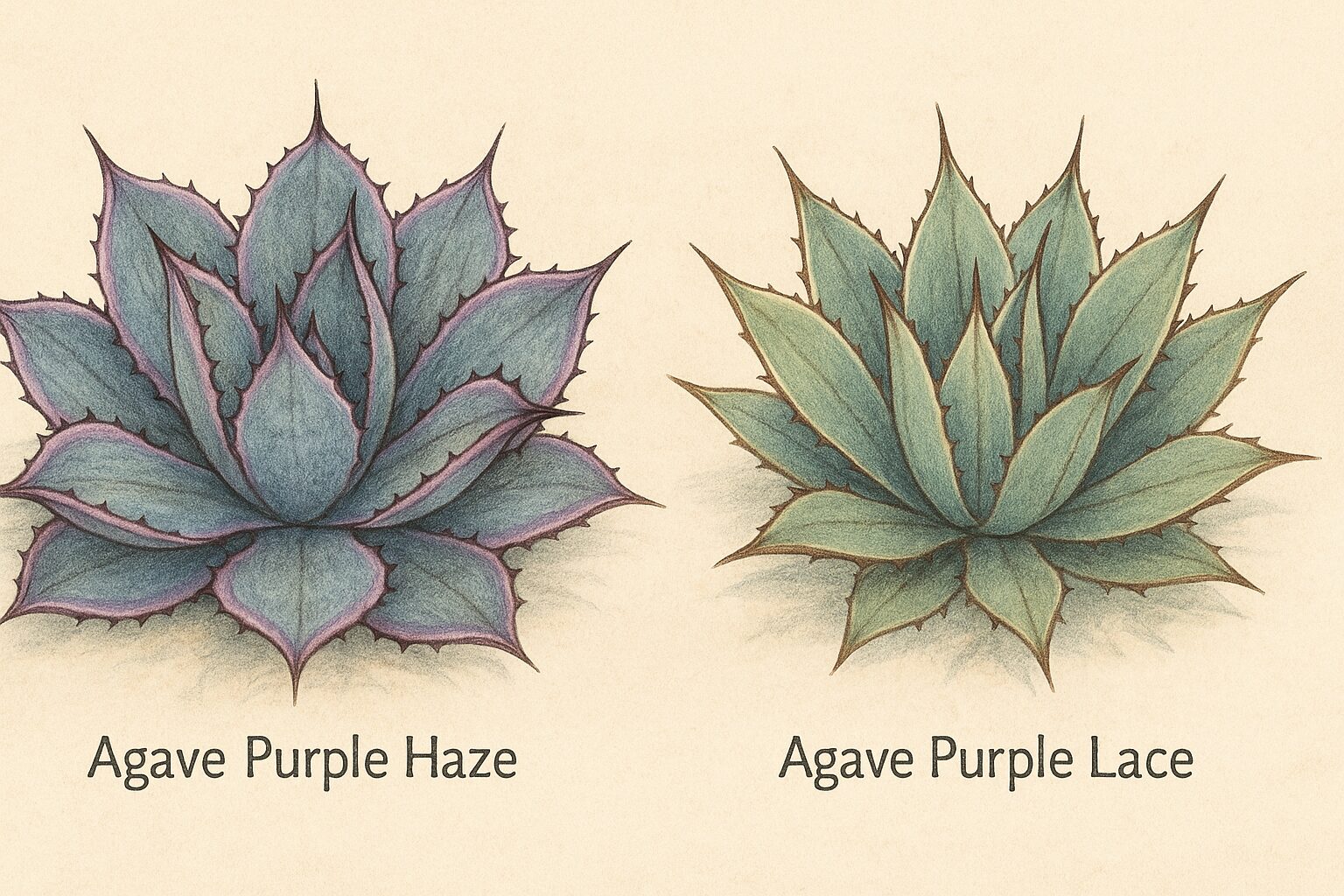

アガベ・パープルヘイズと混同されやすい品種に「パープルレース」がありますが、これらは異なる特徴を持つ別の品種です。

見た目が似ているため混乱しがちですが、いくつかのポイントを押さえることで違いがわかります。

まず、パープルヘイズはポタトラム種の一品種で、紫がかった発色と白い粉状のブルーム、幅広の葉が特徴です。コンパクトな株姿と葉先のトゲのバランスが観賞価値を高めています。

一方で、パープルレースという名前で流通しているアガベは、別の系統から派生していることがあり、葉の形状や色味が異なる場合があります。

流通名が統一されていないため、販売者によって同じ名前でも異なる植物が届くことがある点は特に注意が必要です。

購入時には、できるだけ学名「Agave potatorum ‘Purple Haze’」の表記を確認し、写真や実物をしっかり見て判断するようにしましょう。

また、個体差が大きい品種でもあるため、発色の違いや葉の広がり方にも幅があります。

このような理由から、アガベ初心者の方が購入を検討する際は、信頼できる販売元を選び、商品説明やレビューを丁寧に確認することが大切です。

見た目の似ている別品種と間違えてしまうと、育成方法や成長の仕方にも差が出る場合があります。

ピグマエアと比較した際の違い

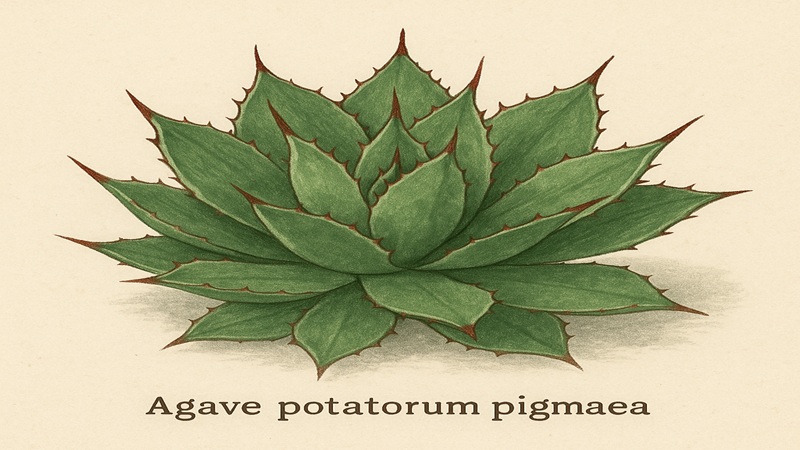

アガベ・ピグマエアとパープルヘイズは、どちらもコンパクトな品種として人気がありますが、見た目や育て方には明確な違いがあります。

最も大きな違いは、葉の色合いや質感に現れます。パープルヘイズは名前の通り紫がかった色味が特徴で、特に日照条件が整うと葉先や縁が美しく染まります。

これに対し、ピグマエアは全体的に緑が強く、品種によってはやや青白い粉(ブルーム)が薄めに出る程度で、紫の発色は見られません。

また、葉の形状にも差があります。パープルヘイズは幅広で肉厚な葉を展開し、先端のトゲも比較的目立ちます。一方、ピグマエアの葉はやや細長く、トゲも小さめで整った印象があります。

サイズ感も異なり、ピグマエアの方がさらにコンパクトな個体が多く、鉢植えでミニマルに楽しみたい方には向いています。

対して、パープルヘイズは成長が遅いながらも、しっかりとした存在感があり、飾り映えします。

管理面ではどちらも耐乾性が高く、似たような水やり頻度で育てられますが、発色を楽しむためにはパープルヘイズの方がより多くの日光を必要とします。

そのため、明るい環境が確保できるかどうかで選ぶ品種が変わってくるでしょう。

アガベ・パープルヘイズの耐寒性を左右する育て方

- ポタトラムドワーフの育成環境

- サロモニーの適応力

- ベルシャフェルティの耐寒性と管理方法

- シーマニアナの種類の特徴と耐寒性の傾向

- ポタトラムの種類ごとの耐寒性比較

ポタトラムドワーフの育成環境

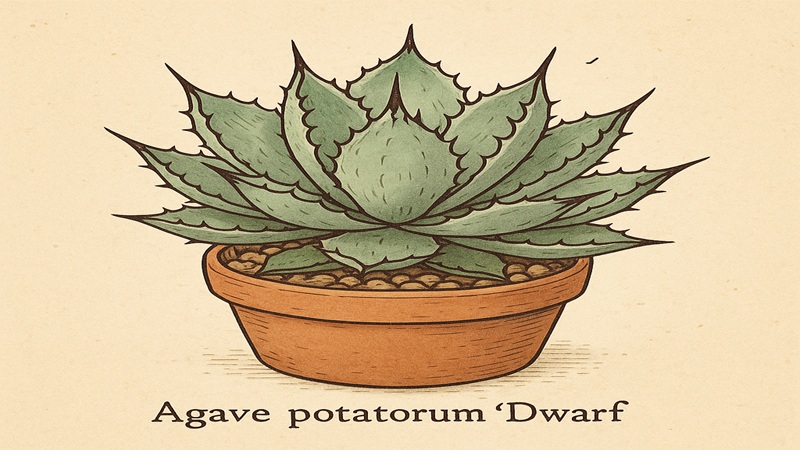

ポタトラムドワーフは、アガベ・ポタトラムの中でも特に小型で育てやすい品種の一つです。この品種を元気に育てるには、いくつかの環境条件を意識する必要があります。

まず重要なのは「日当たり」です。ポタトラムドワーフも他のアガベと同様、光を好む性質を持っており、屋外での管理が可能な季節には直射日光の当たる場所が理想的です。

ただし、真夏の直射日光は葉焼けの原因になりやすいため、レースカーテンや遮光ネットで軽く日差しを和らげると安心です。

次に「風通しの良さ」もポイントです。特に日本の夏は高温多湿になりやすいため、風が通らない場所では蒸れて根腐れを起こしやすくなります。

鉢植えであれば、通気性の高い素焼き鉢を使うとよいでしょう。

また、水やりは「乾いたらたっぷり」が基本です。土の表面が乾いたことを確認してから与えるようにし、梅雨や冬の時期には頻度を控えめにします。

特に冬は休眠に入ることが多いため、根を痛めないよう注意が必要です。

用土は排水性の高いものを選びましょう。赤玉土、鹿沼土、パーライトを混ぜた配合土は定番で、根がしっかりと呼吸できる環境を整えてくれます。

サロモニーの適応力

アガベ・サロモニーは、比較的広い環境に適応できる柔軟さが魅力の品種です。栽培のしやすさと見た目の美しさのバランスが取れているため、多くの園芸初心者にも選ばれています。

この品種は中型サイズに育ち、葉はやや波打つような優しいカーブを描くことが多く、トゲの付き方も比較的穏やかです。

そのため、見た目に鋭さのある他のアガベに比べ、柔らかな印象を与えるのが特徴です。

環境への適応力という面では、日照・温度・湿度の変化に対して強い耐性を持ちます。日差しが多少足りない日陰の時間が長くても生育に大きな影響は出にくく、また屋内での管理にも向いています。

もちろん、十分な日光を確保したほうが美しい葉色に育ちますが、やや控えめな光環境でも耐える力があります。

ただし、どんな環境にも完全に対応できるというわけではありません。特に水の与えすぎは大敵で、過湿状態が続くと根腐れのリスクが高まります。

排水性の高い用土と、鉢の通気性を意識した管理がポイントです。

このように、アガベ・サロモニーは環境変化に強く、管理の手間も比較的少ないため、幅広い場所で育てやすい品種といえます。

ベルシャフェルティの耐寒性と管理方法

アガベ・ベルシャフェルティは、ポタトラムの一種とされる品種の一つであり、外観に地域的な個性を持つタイプです。

名前からもわかる通り、特定の地域変異株と考えられており、耐寒性についても若干の個体差が見られます。

一般的には、最低でも5℃以上を保つことが望ましいとされており、寒冷地では屋外越冬が難しいことが多いです。

氷点下を下回る環境では、葉が傷むだけでなく、根元からダメージを受けることもあるため、冬場は室内に取り込むか、防寒対策を施す必要があります。

管理の際は、冬に水を与えすぎないことが特に重要です。土が冷たい状態で湿っていると、根の呼吸が妨げられ、寒さによるダメージが増幅されてしまいます。

冬は乾燥気味に管理し、根の環境を安定させるようにしましょう。

また、ベルシャフェルティは他のポタトラム系と同じく、直射日光を好むため、日当たりの良い場所での栽培が推奨されます。

ただし、真夏の強烈な日差しは葉焼けを引き起こす場合があるため、夏場は軽い遮光を取り入れると安心です。

このように、ベルシャフェルティの育成には温度と湿度の管理が鍵になります。寒さに弱い一方で、適切な管理を行えば、美しいフォルムと色合いを長く楽しむことができます。

シーマニアナの種類の特徴と耐寒性の傾向

アガベ・シーマニアナは、形状や色合いに個体差が出やすい品種群で、育成してみるまで特徴がつかみにくいと感じる方も少なくありません。

一般的には、葉幅が広めで鋸歯(ギザギザ)が目立つタイプや、逆に葉が細く控えめな見た目のタイプなど、見た目に大きなばらつきがあります。

葉の色も明るい緑から青白く粉をふいたようなものまで幅広く、環境や育成条件によって色味が変化するのも魅力の一つです。

ただ、その反面、札落ち(品種名が不明になる状態)になってしまうと、どれがシーマニアナなのか分からなくなることもあります。

耐寒性については、全体的に中程度のレベルといえます。氷点下に入るような厳しい寒さには耐えづらく、最低でも5℃以上を保てる環境での管理が安心です。

寒冷地では屋外管理は避け、室内に取り込むか、防寒資材を使用することが求められます。

また、種類によっては葉が水分を多く含んでおり、寒さで細胞が傷みやすい個体もあるため、冬場の水やりは特に注意が必要です。

過湿を避け、乾燥気味に保つことでダメージを最小限に抑えられます。

このように、シーマニアナは見た目に多様性がある反面、寒さにはあまり強くないため、季節ごとの丁寧な管理が重要なポイントです。

ポタトラムの種類ごとの耐寒性比較

アガベ・ポタトラム系統には、さまざまな名前のついた変異株や地域変異種が存在し、それぞれに微妙な違いがあります。耐寒性についても一律ではなく、品種ごとに特性が異なります。

たとえば、「ポタトラム・パープルヘイズ」は、耐寒性は比較的高めですが、冬場に5℃を下回るとダメージを受けることがあるため、室内管理または防寒対策が必要です。

一方で、「ポタトラム・ドワーフ」のような小型タイプは葉の厚みがやや強く、そのぶん寒さにやや敏感な傾向が見られます。

「ベルシャフェルティ」や「イシスメンシス」のような品種は、外見こそ似ていても寒さに対する強さは若干異なります。

特にイシスメンシスは葉が傷みやすく、管理環境によっては冬に大きくダメージを受けるケースもあります。

加えて、ポタトラムの中でも育成が難しいとされる個体は、耐寒性に加えて湿度や通気の管理にもシビアな対応が求められます。

これに対して、葉が薄く軽やかなタイプは寒さにある程度耐えますが、乾燥に弱い傾向があるため、バランスのとれた管理が必要です。

つまり、ポタトラム系の耐寒性は「品種名だけで一括りにせず、個々の性質に合わせて育てる」ことが理想です。

特に冬場は、株の状態をよく観察し、品種ごとの対応を意識した管理が重要になります。

アガベ・パープルヘイズの耐寒性と育て方を総括

記事のポイントをまとめます。

- 耐寒性はアガベ属の中では高めだが5℃以上の環境が望ましい

- 0℃を下回ると凍害のリスクが急増する

- 冬場は水やりを控え土を乾燥気味に保つことが重要

- 成長適温は15〜30℃であり、寒冷地では室内管理が適する

- 不織布や発泡スチロールを使った防寒対策が有効

- 日光によって紫の発色が強くなり観賞価値が高まる

- 葉は幅広で厚く、先端に鋭いトゲがあり取り扱いには注意が必要

- 室内では東向きまたは南向きの窓辺が理想的な置き場所

- 夏場は強い日差しを避け半日陰で管理する

- 水やりは土が完全に乾いてから行い根腐れを防ぐ

- 排水性の高い土と鉢を使用することで根の健康を保つ

- 風通しの良い環境が病害虫の予防に役立つ

- 1〜2年に一度の植え替えで根詰まりと水はけの悪化を防ぐ

- 外見の似た別品種と混同しやすいため購入時は学名を確認する

- 品種によって耐寒性に差があり個体ごとの管理が必要