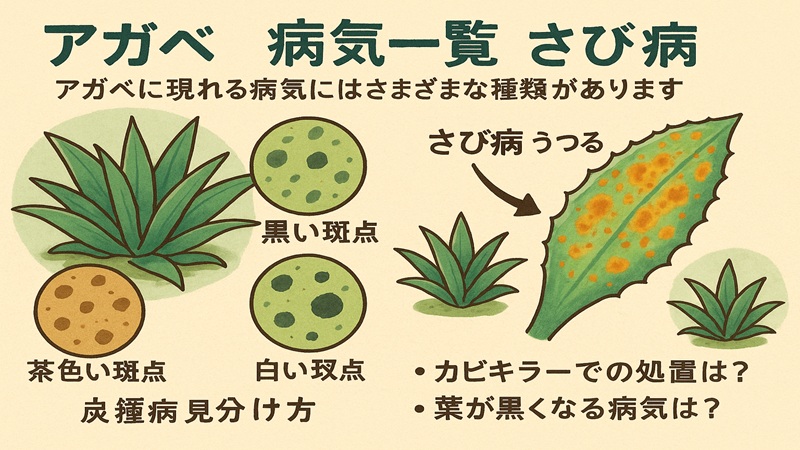

アガベを育てていると、葉に黒い斑点や茶色い斑点、さらには白い斑点が現れることがあり、「これは病気かもしれない」と不安になる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、「アガベ 病気 一覧 さび病」と検索してたどり着いた方に向けて、アガベに発生しやすい病気の一覧とその種類、見分け方や具体的な対処法をわかりやすくまとめています。

中でもさび病は「さび病 うつる」と言われるように、他の株にも感染しやすいため、正確な知識と迅速な対応が重要です。

また、似た症状が出る炭疽病の見分け方や、重症時に一部で使われるカビキラーの有効性についても触れていきます。

さらに、「葉が黒くなる病気は?」という疑問に対しても、症状別に整理しながら詳しく解説します。病気の種類と特徴を理解しておくことで、アガベを健康に保つための一歩を踏み出すことができます。

- アガベに多い病気の種類と特徴を把握できる

- さび病の感染経路と予防方法がわかる

- 黒い斑点や白い斑点の原因が判断できる

- 炭疽病との見分け方や対処法を理解できる

アガベの病気の一覧とさび病の基本情報

- 病気一覧と主な種類

- 茶色い斑点は病気のサイン

- 葉に現れる白い斑点の原因

- さび病はうつる?感染の特徴

- 黒い斑点が出たときの判断法

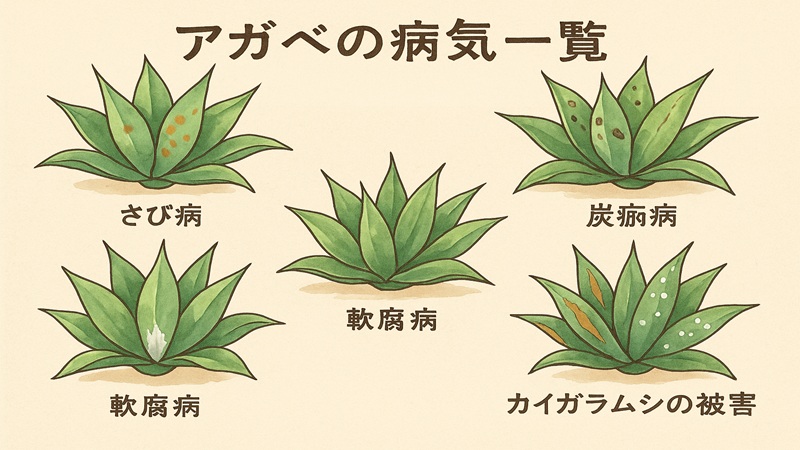

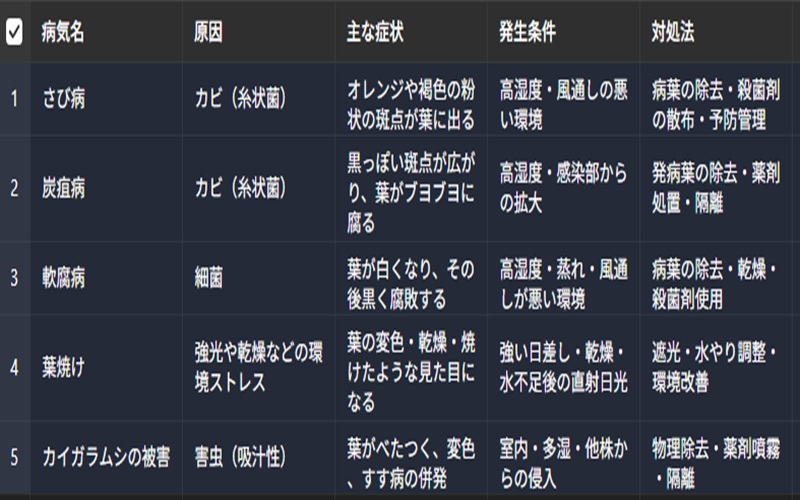

病気一覧と主な種類

アガベに発生する病気は複数あり、それぞれに特徴や対処法があります。主な病気としては「さび病」「炭疽病」「軟腐病」「葉焼け」「カイガラムシの被害」などが挙げられます。

例えば、さび病は葉にオレンジや褐色の粉状の斑点が現れるカビ由来の病気で、進行すると葉全体に広がり、感染拡大のリスクが高くなります。一方、炭疽病は黒っぽい斑点や病斑が出ることが多く、やがてブヨブヨとした感触になって葉が腐る恐れもあります。

また、湿度が高く風通しの悪い環境では、軟腐病のような細菌性の病気も起こりやすくなります。これは葉が白く変色し、その後黒く腐敗するのが特徴です。

さらに、環境ストレスによる葉焼けや低温による凍傷も病気と見間違えやすいため、症状をしっかり観察することが大切です。

このように、アガベが見せる異変は病気の種類によってさまざまです。症状のパターンを知っておけば、早期発見と適切な対処につなげることができます。

茶色い斑点は病気のサイン

アガベの葉に茶色い斑点が現れた場合、それは何らかの病気が進行しているサインかもしれません。見た目の変化は植物のSOSとして重要な手がかりになります。

多くの場合、茶色い斑点は「炭疽病」や「さび病」によって引き起こされます。特に炭疽病では、斑点が時間とともに広がり、最終的には葉の一部が枯れたように見えることがあります。斑入り品種では、特に斑の部分から発症しやすい傾向があります。

茶色い斑点は、湿気や風通しの悪さ、または栽培中のストレスが原因で発生することもあります。たとえば、株分けや植え替えの際にできた傷口からカビが入り込むと、斑点が出る場合があります。

早期の対処としては、斑点のある葉を取り除いたり、殺菌剤(ベンレートやダコニールなど)を使用する方法が有効です。ただし、葉に薬害が出ることもあるため、目立たない部分で試してから本格的に使用するのが安心です。

アガベの葉に茶色い斑点を見つけたら、単なる老化や日焼けとの違いを見極め、早めのケアを心がけることが健康維持につながります。

葉に現れる白い斑点の原因

アガベの葉に白い斑点が現れた場合、いくつかの原因が考えられます。その一つは「ホワイトブロッチ病」と呼ばれるカビ由来の病気です。

特に高湿度の環境や風通しの悪い場所では、白カビの胞子が繁殖しやすく、白い斑点として葉に現れることがあります。

また、農薬や殺菌剤などの薬害も原因のひとつです。薬液が濃すぎたり、直射日光下で使用した場合、白く変色することがあります。薬害は斑点の周囲に変色や縮れが見られることで見分けやすくなります。

他にも、過剰なカルシウム分やミネラル分が葉の表面に沈着し、白い粉のように見える場合もありますが、これは病気ではなく生理的な現象です。このようなケースでは、軽く拭き取ることで白い部分が取れるかどうかが判断材料になります。

このため、白い斑点を見つけたときは、他の症状や環境要因をよく観察し、必要に応じて病気の除去や環境改善を行うと良いでしょう。

さび病はうつる?感染の特徴

さび病はアガベを含む多くの植物に感染する代表的なカビ由来の病気であり、うつる病気です。感染源は胞子で、風や水、接触などを通じて周囲の株へと広がっていきます。

この病気は、葉の裏に小さな褐色やオレンジ色の斑点が現れ、それが破れて粉状の胞子が飛散します。この胞子が他の植物の葉に付着すると、条件が整えば感染が成立します。特に、湿度が高く風通しが悪い環境では感染しやすくなるため注意が必要です。

アガベにおいても、親株から分けた子株や近くに置いていた別の株へと、知らぬ間にさび病が広がってしまうことがあります。発症した葉が茶色く枯れていくように見えるのが特徴です。

予防策としては、病斑のある葉を早めに除去すること、株同士の間隔をしっかり空けること、そして定期的な殺菌剤の使用が効果的です。すでに感染してしまった場合は、被害を最小限に食い止めるために迅速な対応が求められます。

このように、さび病は周囲にうつるリスクが高い病気であるため、症状の有無にかかわらず予防的な管理が大切です。

黒い斑点が出たときの判断法

アガベの葉に黒い斑点が見られた場合、まず冷静にその斑点の状態を観察することが重要です。黒い斑点と一口に言っても、原因は病気、薬害、環境要因などさまざまです。

たとえば、斑点がやや盛り上がっていて乾燥しており、周囲に広がる気配があるなら「さび病」や「炭疽病」の可能性があります。

一方で、斑点の縁が焼けたように茶色く縮れていたり、光沢が失われている場合は農薬による薬害の疑いも否定できません。

また、斑点の数が少なく、ある一定の古い葉にだけ集中しているなら、単なる葉の老化現象であることもあります。

このように、色だけで判断せず、形状・質感・広がり方・葉の位置など複数の情報から総合的に見極める必要があります。

ここでのポイントは、黒い斑点を見つけたからといってすぐに薬剤を使うのではなく、まず症状の進行を数日間観察し、他の葉にも影響が出るかどうかを確認することです。そのうえで必要があれば、殺菌剤などの対処を行うと安心です。

アガベの病気の一覧の特徴からさび病の見分け方と対策

- 炭疽病の見分け方と特徴

- カビキラーでの処置は有効か

- 葉が黒くなる病気は何か?

- 症状が発生した株は隔離すべきか

- 健康に保つ予防策

炭疽病の見分け方と特徴

アガベに発生する炭疽病は、葉にできる「茶色〜黒色の斑点」が代表的な症状です。症状は最初、小さな円形の斑点として現れ、次第に広がり、やがて葉全体に悪影響を及ぼすようになります。

特に特徴的なのは、斑点の中央が沈んでいたり、周囲との色の境目がはっきりしていたりすることです。

進行すると斑点の部分が柔らかくブヨブヨとした感触になることがあり、ここまでくると炭疽病の疑いがかなり強くなります。

葉の外側や株元付近から発症することが多く、特に湿気が多くて風通しが悪い環境では急速に悪化しやすい病気です。また、斑入り品種では斑の部分から症状が出やすい傾向もあります。

他の病気との違いを見分けるには、「斑点の質感」「拡大スピード」「発症位置」がカギになります。

似たような症状を出す薬害や葉焼けとは異なり、炭疽病は病斑が徐々に大きくなり、他の葉や株に伝播していくのが特徴です。

このように炭疽病は見分けがつきにくい場合もありますが、早期発見と正しい判断が感染拡大を防ぐ第一歩となります。

カビキラーでの処置は有効か

カビキラーのような家庭用漂白剤をアガベの病変に使う方法は、一部で“応急処置”として知られています。

特に炭疽病やさび病のようなカビ系の症状が葉に出たとき、ごく小規模で初期の病変に対して限定的に使用されることがあります。

具体的には、綿棒などでごく少量を病変部分にだけ塗布し、1分程度経過後にしっかりと水で洗い流すというやり方です。

ただし、この方法は非常に刺激が強く、健康な部分まで傷めてしまうリスクもあるため、あくまでも最終手段と捉えるべきでしょう。

また、使用する際は通気の良い場所で作業し、ゴム手袋などを着用するなど、安全面にも十分な注意が必要です。

特にアガベは葉が厚くても薬害に弱い品種もあるため、薬剤の濃度や使用範囲を誤ると株全体が弱るおそれもあります。

基本的には、植物用に開発された専用の殺菌剤(例:ベンレート、アミスターなど)の使用が推奨されます。

どうしても手元に薬剤がない場合の応急処置として限定的に考えるべきであり、日常的な管理方法としてはおすすめできません。

下記の動画は炭疽病にかかったと思われるアガベカビキラーをかけて実践しています。ほぼノーダメージです。薬には強いですね。

葉が黒くなる病気は何か?

アガベの葉が黒く変色してきた場合、まず疑うべきは「炭疽病」や「軟腐病」といったカビや細菌が原因の病気です。

特に炭疽病では、茶色がかった黒い斑点が広がり、葉の一部がブヨブヨとした感触になっていきます。

一方で、軟腐病にかかると葉の内部が腐敗し、水っぽく崩れるような症状が現れるのが特徴です。黒変が成長点に近い部分に及ぶと、株全体が枯死してしまうこともあるため、非常に注意が必要です。

また、黒くなる原因は病気だけではありません。たとえば、強すぎる日差しによる「葉焼け」、過湿による「蒸れ」、寒さによる「凍傷」など、栽培環境が関係するケースもあります。これらは葉の一部が変色し、光沢が失われることが多いです。

そのため、単に「黒い=病気」とは限らず、葉の触感・におい・発生位置・進行の速さなどを観察して総合的に判断することが重要です。いずれにしても、変化に早く気づき、早期に処置を講じることが株を守るうえでのカギになります。

症状が発生した株は隔離すべきか

アガベに病気の症状が見られた場合、その株は速やかに他の株から隔離することが基本となります。さび病や炭疽病などの病原は、風や水のしぶき、接触などを通じて他の株にうつる可能性があるからです。

例えば、葉にオレンジ色や茶色の斑点が現れた場合、糸状菌の感染が進んでいる可能性があります。このとき、病気が進行して胞子が飛散すれば、近くの健康な株にも影響が及びやすくなります。特に室内やビニールハウスなど密閉空間では、感染拡大のスピードが早まりやすいです。

隔離の際は、株をできるだけ風通しのよい場所に移動し、管理する道具や手袋も専用に分けて使用するようにしてください。さらに、鉢や用土にも病原菌が残っている場合があるため、感染株に使ったものをそのまま再利用するのは避けた方が無難です。

こうして物理的な距離を取ることで、他の株への感染リスクを最小限に抑えることができ、被害の拡大を防ぐ第一歩になります。

健康に保つ予防策

アガベを健康に育てるためには、日常の管理でいくつかのポイントを押さえる必要があります。まず重視すべきは「通気性」と「日当たり」です。これにより湿気を抑え、病原菌の繁殖を防ぎやすくなります。

次に、「水やりの頻度」も重要な管理要素です。多湿はさび病や炭疽病の発症要因となるため、表土が乾いてからしっかりと水を与える「メリハリのある水やり」が理想です。水やり後に鉢内の空気がこもらないよう、鉢底の排水も確認しておきましょう。

肥料は、適度に与えることで株の抵抗力を高める助けになりますが、与えすぎると逆に軟弱な株になり病気にかかりやすくなることもあるため注意が必要です。

また、病気の早期発見にも予防効果があります。定期的に葉の裏や株元の様子を観察し、斑点や色の変化など異常があればすぐに対応することで、重症化を防ぐことができます。

さらに、梅雨時や高湿度の時期には予防的に殺菌剤を散布するのも効果的です。複数の薬剤を使い分けることで、耐性菌の発生を抑えながら継続的な予防が可能になります。

このように、日頃から環境・管理・観察の3つを意識することで、病気に強く美しいアガベを育てることができます。

アガベの病気一覧とさび病の特徴と対処ポイントを総括

記事のポイントをまとめます。

- アガベに発生する主な病気はさび病・炭疽病・軟腐病などがある

- さび病はオレンジ色や褐色の粉状斑点が特徴である

- 炭疽病は黒や茶色の斑点が広がり葉が腐ることがある

- 軟腐病は白く変色した後に黒くなり腐敗が進む

- 茶色い斑点は炭疽病やさび病のサインであることが多い

- 白い斑点はホワイトブロッチ病や薬害が原因となることがある

- さび病は風や水によって他の株へうつる性質がある

- 黒い斑点は病気・薬害・老化のいずれかを判断する必要がある

- 斑点の形や質感、広がり方を観察することで病気を見極められる

- 炭疽病は葉がブヨブヨになり進行が早い傾向がある

- カビキラーは応急処置として使用されるがリスクも伴う

- 葉が黒くなる原因は病気以外に蒸れや凍傷の可能性もある

- 病気の株は他と隔離し感染拡大を防ぐことが大切である

- 日当たり・通気・水やりの管理が病気予防の基本である

- 定期的な観察と殺菌剤の使用が発症リスクを下げる手段となる