「サボテン iq 2~3」と検索してこの記事にたどり着いた方の多くは、「本当にサボテンに知能があるのか?」「なぜそんな数値が出回っているのか?」と疑問を持っているのではないでしょうか。

実際、ネット上では「サボテンのIQは2~3」や「サボテンIQ男」といった言葉が話題になっており、なんjなどの掲示板でも盛んにネタとして扱われています。

しかしながら、このような表現には論文などの科学的根拠は存在せず、測り方や調べ方すら定義されていないため、事実と異なる情報(デマ)として拡散されているのが現状です。

そもそも植物に知能や感情はあるのかという問いは、近年注目されている研究テーマではありますが、現在の科学では人間のIQのような指標を植物に当てはめることは困難とされています。

中でも、ヤドリギのように「宿主を選ぶ」ように見える植物に対しても、IQ的な能力があると感じる人はいますが、それが本当に知能を示しているのかは慎重に検討する必要があります。

本記事では、サボテンのIQがなぜ「IQ3」とされているのか、またその背景や由来、実際にどのような論文や情報があるのかを丁寧に解説していきます。

正しい知識を身につけるためにも、噂の発端や科学的な観点からこの話題を整理してみましょう。

- サボテンにIQがあるという説は科学的根拠がないこと

- 「IQ2~3」という数値はネットの比喩表現であること

- 植物には人間のような知能や感情が確認されていないこと

- ヤドリギなど他の植物もIQを測定することはできないこと

サボテンのiqが2~3は本当に正しいのか?

- 本当に2~3なのか?

- IQ2〜3はいくつの能力を示す?

- (IQ 男)とは何か?その由来

- なんjの反応

- デマなのか?

本当に2~3なのか?

サボテンのIQが「2~3」と言われることがありますが、これは科学的に証明された事実ではありません。あくまでネット上で話題になった例え話の一つであり、正式な数値ではないのです。

そもそもIQ(知能指数)は、人間の知的能力を測るための指標として開発されたもので、記憶力や論理的思考、言語能力などを数値化して評価します。

しかし、サボテンには脳や神経系が存在しないため、同じ基準でIQを測ることはできません。

それでも「サボテンのIQは2~3」という表現が使われるのは、植物が環境に反応して生き抜く能力を“知的”と感じる人がいるからです。

例えば、乾燥地帯に適応するために水を溜める構造や、光の方向に体を傾ける行動などが、人間の視点から見て「賢く見える」ため、このような比喩が生まれました。

また、ネット掲示板やSNSで「人間のIQが一時的にサボテンと同じくらいまで下がる」などのユーモアも拡散され、数字だけが独り歩きした経緯もあります。

このように、「IQ2~3」という表現はあくまで話題性や比喩によるものであり、実際の測定値ではありません。科学的根拠に基づいた評価ではないことを理解しておく必要があります。

IQ2〜3はいくつの能力を示す?

一般的にIQが2〜3という数値は、人間の知能基準に照らせば「重度の知的障害」レベルにあたります。基本的な言語理解や行動計画が困難であり、自立した日常生活はほぼ不可能な範囲です。

この数値が使われる背景には、植物や単純な生物が「外部の刺激に反応する」程度の機能しか持たないことがあります。

たとえば、サボテンは日光の方向に向かって成長したり、水分をためる体の構造を持っていますが、これは意識的な判断ではなく、細胞の仕組みによる自動的な反応です。

言ってしまえば、「IQ2〜3」は思考や学習とは無関係なレベルでの反射的・生理的な行動を指しているに過ぎません。これを人間のような「知能」と同列に語るのは、やや誤解を招く表現だといえるでしょう。

また、IQが近いとされる他の生物、例えばハムスターやナマケモノは、簡単な学習や記憶の形成ができるとされていますが、それでも知的行動は限られています。

サボテンのように脳がない植物に同様の行動を求めることは適切ではありません。

このように、IQ2〜3という数字は知能の低さを表す象徴的な目安であり、具体的な能力の測定値ではない点に注意が必要です。

(IQ 男)とは何か?その由来

「IQ 男」という言葉は、特にインターネット上のスラングとして使われており、その中でも「サボテンIQ男」という表現が有名です。

これは、ある特定の状況で非常に低い知能レベルを冗談めかして表現するために使われます。

特に話題になったのは、「男が性的な意味での行動をすると、IQが2~3程度まで低下する」といったネット上のネタ投稿がきっかけです。

この「IQ2~3」という数字は、先に紹介したサボテンの比喩表現と結びつけられ、「サボテンIQ=IQ男」という形で拡散されました。

つまり、「IQ男」という単語そのものは、論理的思考力を失い、本能に任せたような行動をする男性を揶揄する意味合いを持っています。

ただし、この表現には注意が必要です。ユーモアやジョークとして使われる場面が多い一方で、人によっては不快に感じることもあります。

特に性別を絡めた表現であるため、軽率に使用するとトラブルの原因になりかねません。

このように、「IQ男」はSNSや掲示板などでネタ的に使われる言葉であり、科学的な根拠は一切ありません。ネット文化における俗語としての側面を理解した上で、使用には慎重になるべきでしょう。

なんjの反応

なんj(なんでも実況J)とは、2ちゃんねる(現・5ちゃんねる)に存在する掲示板の一つで、野球や雑談、ネタ投稿などが盛んに行われているコミュニティです。

この掲示板では、「サボテンのIQが2〜3である」とする話題もたびたび登場しており、ユーザーの反応はさまざまです。

多くの場合、「サボテンIQ男」といった表現と絡めたユーモアや大喜利的な投稿が中心になります。「IQが2の時のワイ(自分)」といった形で、自嘲気味に話を展開したり、知能が下がってしまったような失敗談にサボテンを絡めたりするケースもあります。

一方で、真面目なスレッドでは、「サボテンに知能があるのか?」や「植物に脳がないのにIQって意味あるのか?」といった議論が行われることもあり、単なるネタにとどまらず、科学的な話題として捉えられている場面もあります。

ただし、なんj特有の言い回しや皮肉を多く含む投稿が多いため、情報の正確性を求めるには注意が必要です。

ユーザー同士のやり取りはエンタメ的要素が強く、あくまで雑談や笑いの一環として楽しむものだと理解しておくことが大切です。

デマなのか?

「サボテンのIQは2〜3」という話は、科学的根拠に基づくものではなく、インターネット上で広まったジョークや比喩に過ぎません。したがって、厳密に言えばこれは“デマ”といえます。

この数字が広く知られるようになった背景には、ネット掲示板やSNSでの面白おかしい投稿があります。たとえば、「射精する瞬間の男性のIQがサボテン並みになる」というような極端な表現とともに使われることが多く、エンタメ要素が強い内容です。

実際には、サボテンのIQを測る術は存在せず、植物に対して人間の知能指標を当てはめることはできません。

また、「サボテンIQが論文で証明された」といった情報も見かけますが、そのような論文は確認されていません。植物の環境適応力や反応行動を“知的”と表現する研究はありますが、IQという具体的な数値で評価された例は存在しないのです。

このような話が拡散された原因の一つに、「比喩」と「事実」の混同があります。ユーモラスな投稿が多くの人に共有されることで、内容があたかも事実のように受け取られてしまったのです。

つまり、サボテンのIQに関する話題は、面白半分に作られたものであり、科学的に裏付けされた情報ではありません。真偽を見極めるためには、一次情報や信頼できる研究機関の発表を確認する姿勢が求められます。

サボテンのiqが2~3は知能と関係がある?

- そもそも植物に知能や感情はあるのか

- 測り方・調べ方と植物への適用

- ヤドリギはどの程度なのか

- IQ3なぜこの数値になるのか

- 裏付ける論文はあるのか?

そもそも植物に知能や感情はあるのか

植物に知能や感情があるかという問いは、現在も議論が続いている興味深いテーマです。

結論から言えば、植物には人間や動物のような「思考」や「感情」は確認されていませんが、外部環境に応じた反応を示す能力はあります。

植物は脳や神経系を持たないため、人間と同じ形で考えたり感じたりすることは不可能です。ただし、刺激に反応したり、条件に応じて成長方向を変えたりするなど、行動のように見える反応を示すことがあります。

たとえば、アカシアの木は草食動物に食べられた際に防御物質を出し、周囲の木にも警告信号を送ることが知られています。

このような行動が「問題解決能力」に見えるため、一部の研究者は「植物にも知能がある」と主張しています。

イギリスの植物学者らは、ネナシカズラが栄養状態の良い宿主を選んで寄生する様子を“判断行動”と解釈しました。

ただし、こうした能力は細胞レベルの反応や遺伝的プログラムによるものであり、「意識的に考える」という意味での知能とは異なります。

また、感情についても同様で、人間が抱くような喜怒哀楽を植物が持っているとする根拠は今のところ見つかっていません。

このように言うと、植物は機械的な存在のように思えるかもしれませんが、実際は高度な環境適応メカニズムを持った生物です。知能や感情といった言葉を使う際は、科学的定義とのズレに注意し、あくまで比喩として理解することが重要です。

測り方・調べ方と植物への適用

IQ(知能指数)は、本来は人間の認知能力を数値化するために設計された指標です。

具体的には、言語理解、論理的思考、記憶力、空間認識などの能力をテストによって評価し、平均を100としたスコアで表現されます。しかし、この測定方法はあくまで脳を持つ生物に限定されたものです。

植物に対して同じようなIQテストを適用することはできません。なぜなら、植物には神経系や脳が存在しないため、言語や記憶といった人間中心の知能要素が成り立たないからです。

たとえ植物が外部環境に反応するとしても、それは化学信号やホルモンによる自動的な反応であり、意図的な「思考」によるものではありません。

それでも近年では、植物の行動的特徴に注目し、「知能的」とされる反応を研究する動きが出てきています。

例えば、ある刺激に対して一貫した反応を示すかどうか、危険や栄養を判断するような選択行動を取るかどうかといった視点で観察されます。このような調査は、心理テストではなく生理学的または行動学的な実験に基づいています。

ここで重要なのは、こうした研究で得られる情報は「植物にも反応能力がある」という事実であり、それを無理にIQという形で表す必要はないということです。

あくまで人間にわかりやすく例えるための手段として用いられることがあるだけで、科学的なIQ評価とは別物として理解することが大切です。

ヤドリギはどの程度なのか

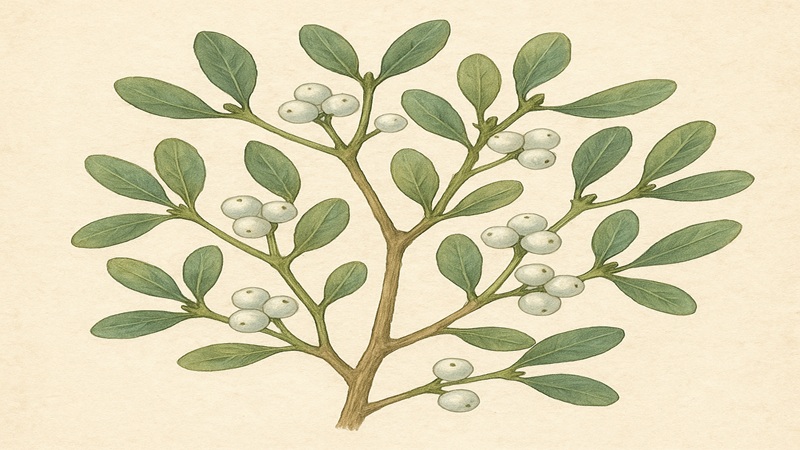

ヤドリギは、他の植物に寄生して栄養分を得るという特徴的な生態を持つ植物です。この行動から、一部では「ある種の知能があるのではないか」と見なされることもあります。

実際、どの宿主に寄生するかを選ぶような様子が観察されることで、選択的な行動が話題になっています。

ただし、この「選ぶ」という行動も、感覚器官や神経を通じた判断ではなく、化学信号や環境条件への反応によって決まっていると考えられています。

例えば、根の成長が栄養濃度や湿度の高い方向に向かうのと同じように、ヤドリギもより適した宿主を「選んでいるように見える」だけなのです。

それでも、こうした反応を複雑に見せる能力があることは事実です。研究によれば、ヤドリギは特定の樹種や成長状態を好む傾向があり、その環境判断の精度は単なる偶然では説明しきれないとされるケースもあります。

このように、ヤドリギの行動には一見すると「判断」や「選択」に見える要素があるため、IQのような概念で語られることがありますが、前述の通り、正式な数値としてのIQを持つわけではありません。知能というよりは、「環境適応の高度さ」が注目されているのです。

ヤドリギは、動かずとも他の植物に依存して生き延びる戦略を持つ点で、非常に興味深い存在です。その意味で、知能というよりも「生存戦略に優れた植物」として評価するのが適切だと考えられます。

IQ3なぜこの数値になるのか

IQ3という数値がサボテンなどの植物に対して使われることがありますが、これは厳密な計測によるものではなく、あくまで比喩的な表現です。

人間であればIQ100が平均とされ、IQ3は重度の知的障害に該当するレベルです。動物の中でも知的活動がかなり限られるナマケモノなどがIQ3程度と例えられることがあります。

このような数値が植物に当てはめられる背景には、「ほとんど動かない」「反応が遅い」「思考をしているように見えない」といった特徴があります。

特にサボテンは乾燥地に特化した構造で、自発的な行動や急激な環境変化への即時対応は行いません。この性質を「知能が極めて低い」と解釈して、あえてIQ3という数値が割り振られているのです。

ただし、これは誤解を生みやすい表現でもあります。植物は動物のように移動しなくても、光や水に反応して成長を変化させることができます。

つまり、「動かない=知能が低い」とする考え方は単純化しすぎた判断とも言えます。

IQ3という表現は、あくまで「わかりやすく伝えるためのたとえ話」であり、科学的な根拠に基づいた評価ではないことを理解する必要があります。

裏付ける論文はあるのか?

現在のところ、「サボテンのIQが2~3である」と明記した学術論文は存在しません。

植物のIQを数値化して評価するという研究自体が成立しにくいため、当然ながら正式な裏付けは得られていません。

ただし、植物の行動や反応が「知能的に見える」とする研究は存在します。

代表的なものに、アカシアが動物の接近を感知して防御物質を出す例や、ネナシカズラが栄養のある宿主を選んで寄生する行動などがあります。

これらは「問題解決能力」に似た反応として注目され、「植物にも知的行動があるのではないか」といった仮説が提案されています。

しかし、これらの研究でも「IQ」という言葉は使われていません。あくまで植物の生理的な反応や、進化の過程で獲得した適応能力について論じているにすぎません。

ネット上で見かける「論文で証明された」という表現は、多くの場合、こうした研究内容を誤解または誇張した情報に過ぎません。

研究成果そのものには価値がありますが、それを「IQ○○と数値化された」と受け取るのは正確ではありません。

したがって、「サボテンのIQが論文で示された」とする情報は事実とは異なります。科学的なリテラシーを持ち、信頼できる情報源を確認する姿勢が大切です。

サボテンのiqが2~3に関する情報を総括

記事のポイントをまとめます。

- サボテンのIQが2~3という説は科学的に証明されたものではない

- この数値はネット上のジョークや比喩表現から広まった

- サボテンは脳や神経系を持たないためIQ測定の対象外

- IQとは本来人間の認知能力を測る指標である

- 植物の環境適応力を「賢さ」と感じる人がいる

- 日光や水に反応する仕組みが「知能的」と誤解される

- ネットでは「サボテンIQ男」などのスラングが生まれた

- 一部では射精時の男性のIQと結びつけたジョークも拡散

- IQ2〜3は人間では重度知的障害レベルに相当する

- 植物の反応はあくまで生理的で意識的な判断ではない

- 「サボテンのIQが論文で証明された」という情報は存在しない

- 植物に知能があるという研究はあるが数値化はされていない

- 測定不可能な植物にIQを当てはめるのは非科学的である

- ヤドリギのような植物も選択行動に見える反応はある

- ネットの情報はネタ要素が強く、事実と誤認しない意識が必要