アガベの葉が突然赤くなってきた…そんな経験はありませんか?アガベが赤くなるのは、見た目の変化だけでなく、環境に対するストレス反応として現れる大切なサインです。

本記事では、ストレスカラーの原因をわかりやすく解説しながら、どうすれば赤みが消えるのか、効果的な直し方についても具体的にご紹介します。

特に冬場の寒さや乾燥、水不足が原因になるケースが多く、これらにどう対応するかがポイントです。

また、「腰水」などの水分管理方法や、根がない状態で届く「抜き苗」の扱い方についても丁寧に取り上げています。

特に「白鯨」や「シーザー」といった人気品種は環境の変化に敏感で、ストレスカラーが出やすいため注意が必要です。

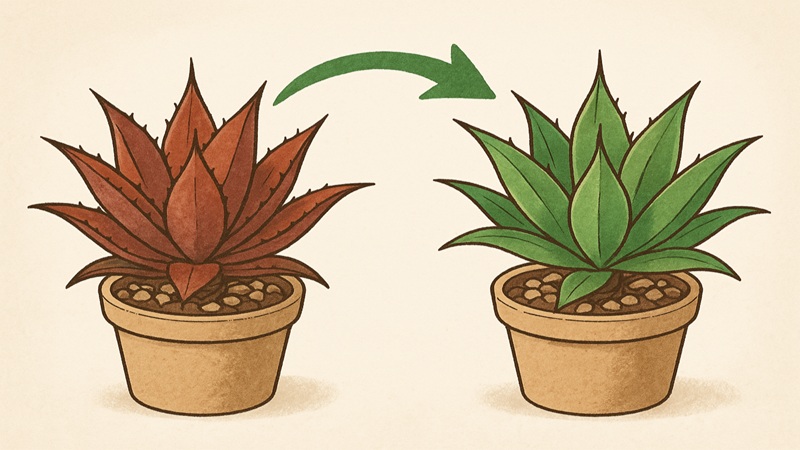

アガベの赤みを見て不安になっている方や、赤くなる直し方を知りたい方は、ぜひこの記事を参考にしてください。日々の管理を少し工夫するだけで、アガベは本来の美しい緑を取り戻してくれます。

- アガベが赤くなる主な原因とその仕組み

- ストレスカラーを元に戻すための具体的な対策

- 白鯨やシーザーなど品種ごとの注意点

- 腰水や照明調整などの育成管理方法

アガベにストレスカラーがでる原因と対策

- 原因は?

- 寒さが原因の場合の見分け方

- 腰水が有効な理由

- 白鯨に出やすい傾向

- シーザーに見られる赤みの変化

原因は?

アガベが赤くなる主な理由は、環境ストレスによって「アントシアニン」という色素が生成されることです。

これは植物が自らを守るために起こす反応で、特に光・温度・水分のバランスが崩れると顕著に表れます。

まず、最も多い原因は「強すぎる光」です。屋外の日差しや室内の育成ライトが近すぎたり長時間照射されると、アガベは葉焼けを避けるためにアントシアニンを生成します。

その結果、葉の緑が赤や紫に変わることがあります。

次に「乾燥や水不足」も赤みを引き起こす要因です。水が足りないと光合成がうまく機能せず、余分な光を処理できなくなります。

この状態でも植物は身を守るためにアントシアニンを出して赤みを帯びるようになります。

また、「寒暖差」や「急激な環境の変化」も赤くなる一因です。特に夜間に気温が10℃以下まで下がる場合や、急に室内外の環境を変えたときに現れやすい傾向があります。

このように、アガベが赤くなる背景には複数の要素が絡んでいます。ひとつの要因だけでなく、照明・気温・水やり・風通しなど、全体の環境を見直すことが重要です。

なお、赤くなった葉がすぐに枯れるわけではありませんが、放置すれば葉焼けなどのダメージにつながることもあるため、早めの対応が望まれます。

寒さが原因の場合の見分け方

寒さがアガベの赤みに関係しているかを判断するには、いくつかのポイントに注目すると分かりやすくなります。特に「気温の変化」と「赤みの出るタイミング」を見るのが有効です。

例えば、昼間は緑のままで夜や朝方にかけて赤くなり始めた場合、それは寒さによるストレスの可能性が高いです。

室内で管理していても、窓際など冷えやすい場所に置いていると、想像以上に気温が下がることがあります。

また、葉の根元付近や縁にじんわりと赤みが広がってきたら、それは冷え込みへの防御反応と考えられます。このとき葉の厚みや張りが保たれていれば、寒さによる軽度のストレスと見て問題ありません。

もう一つの見分け方としては、「日中の気温とのギャップ」です。昼夜の寒暖差が10℃以上ある場合、アガベは強いストレスを感じやすくなります。

特に11月〜2月にかけて、夜間の室温が10℃を下回るようなら寒さが原因と判断しやすいです。

ただし、寒さによる赤みは一時的なものが多く、環境を整えることで徐々に緑に戻ります。ヒーターやカバー、断熱マットなどを使って夜間の冷え対策をすることで改善するケースもあります。

アガベの品種によって寒さへの耐性も異なりますので、「白鯨」や「シーザー」など寒さにやや敏感なタイプは特に注意が必要です。

腰水が有効な理由

腰水とは、鉢の底を水に浸けることで根からゆっくりと水分を吸わせる管理方法です。

この方法がアガベのストレスカラー対策に有効とされるのは、水分を安定して供給できるため、植物が環境変化に対して過度なストレスを感じにくくなるからです。

特に、根がまだ未発達な抜き苗や植え替え直後のアガベにとっては、水を葉からではなく根元から吸い上げる「じんわり感」が重要です。

普通の水やりだと、一度に与えた水が土を流れてしまったり、根の表面しか潤わなかったりすることがあります。

その点、腰水であれば必要な量を自発的に吸い取るため、根にとっても無理がありません。

例えば、乾燥気味の環境で葉先が赤く変色してきた株に対して腰水を数日試したところ、葉の色が緩やかに元の緑に戻ってきたというケースもよくあります。

また、湿度が安定することで成長点の縮みや葉のカールが改善される場合もあります。

ただし、注意点もあります。腰水を長期間続けると、根が酸欠を起こしてしまうことがあるため、水が完全に減ったら数日は乾かす「メリハリ管理」が大切です。

特に気温が下がる季節は、過湿による根腐れのリスクも高まるため、サーキュレーターなどで風を送って通気性を確保する工夫も合わせて行いましょう。

このように、腰水は単なる給水手段にとどまらず、環境ストレスを和らげる方法として非常に効果的です。

白鯨に出やすい傾向

アガベの中でも「白鯨」は、ストレスカラーが出やすい品種として知られています。

特に育成環境が急変したときや、照明・水分・温度管理が安定していない状況では、赤や紫がかった色味が葉に出やすくなる傾向があります。

この理由のひとつとして、白鯨はチタノタ系統の中でも葉肉が厚く、水分を多く保持する性質を持つことが挙げられます。

そのため、水分や気温の変化に対して、他の品種よりも敏感に反応することがあります。結果として、防御反応としてアントシアニンを生成し、葉が赤みを帯びるのです。

また、白鯨はその美しい白いトーンの葉が魅力のひとつですが、強光を長時間受けると色の変化がより目立ってしまう特徴があります。

LED育成ライトを使用する際にも、照射距離や時間に十分注意しなければ、すぐに色が変わってしまうことがあります。

私の場合も、購入直後にLEDを近距離で照射したことで白鯨に赤みが出た経験があります。その後、ライトの距離を20cmほどに離し、腰水とサーキュレーターを併用することで約1週間で色が戻りました。

ただ、すべての白鯨に必ずストレスカラーが出るわけではありません。個体差もありますし、ナーサリーでの育成環境と自宅の環境差が大きい場合に特に出やすいという特徴です。

繊細であるがゆえに育てがいがあり、ストレスカラーも含めて観察の楽しみが増えるのが白鯨の魅力とも言えるでしょう。

シーザーに見られる赤みの変化

アガベ「シーザー」は、肉厚な葉と力強いフォルムが人気の品種ですが、環境によってはストレスカラーが比較的はっきり出やすい特徴があります。

特に赤みや紫がかった変色が見られる場合、光や温度の変化に過敏に反応しているサインと捉えることができます。

多くは、室内育成でLEDライトを使っているときに起こりやすいです。例えば、照射距離が近すぎたり、長時間当て続けると、葉の縁や中心部にかけてじわじわと赤みが広がることがあります。

このとき、葉のハリがしっかりしていても見た目に色が変わってしまうため、不安になる方も多いかもしれません。

この赤みは、突然全体に出るというより、まず若い葉の根元や中心部から始まる傾向があります。そして徐々に外葉にも色味が移っていき、光をフィルターのように吸収してしまうような印象になります。

一方、寒さとの組み合わせによっても赤みは強調されます。特に秋から冬にかけての室温が低くなってくるタイミングで、急激に色が変わったと感じるケースが多く報告されています。

ただし、すべてのシーザーが同じように変色するわけではなく、個体差も大きいため、同じ環境でも赤みがまったく出ない株もあります。

育成環境の変化にどう反応するかを観察することが、シーザー育成の楽しみの一つでもあると言えるでしょう。

アガベのストレスカラーの消し方と直し方

- 消えるのか?

- 赤くなる直し方の実例

- 室内LED環境での光調整方法

- 水やり管理

- 抜き苗の赤み対策と注意点

消えるのか?

アガベのストレスカラーである赤みが「消えるのか」という点については、多くの場合「徐々に元の緑に戻る」と考えてよいでしょう。ただし、それにはいくつかの条件がそろう必要があります。

まず、光の強さや照射時間の見直しが大前提です。強い光を浴び続けることで生成されるアントシアニンは、光量を抑えることで徐々に減っていきます。

例えば、育成ライトの距離を20cmから30cmに離すだけでも、赤みの回復が進むケースがあります。

次に、水分管理も大切なポイントです。水を絞りすぎている場合、光合成がうまく行われずストレスが増します。

乾かしすぎを防ぐために、腰水を一時的に取り入れて水分を安定供給するのも有効です。

さらに、寒さに起因する赤みであれば、夜間の温度管理がカギになります。10℃以下になる日が続くと赤みが強く出ますが、保温マットや断熱材で15℃以上を維持できれば、時間の経過とともに色は薄れていきます。

ただし、一度赤くなった葉が完全に緑に戻らないこともあります。その場合でも、新しく出てくる葉が緑色であれば、環境改善の効果が出ている証拠です。

このように、赤みは「植物からのサイン」です。消えるかどうかに一喜一憂するよりも、その変化を見ながら育成環境を整えていくことが大切です。焦らず、じっくり向き合ってみてください。

赤くなる直し方の実例

アガベが赤くなってしまったとき、育成環境を少し見直すだけで色が緑に戻るケースは多くあります。ここでは、実際に行った対処方法の中から効果が高かった例を紹介します。

まず試したのは、LEDライトの照射距離を見直すことでした。

赤みが出たアガベの多くは、ライトとの距離が10〜15cmと近すぎたため、これを30cmほどに離しました。同時に、照射時間も1日12時間から8時間に短縮しています。

次に行ったのが水分管理の調整です。

冬場にかけて赤みが出ていたこともあり、根の活性が落ちていた可能性がありました。そこで腰水による給水を数日行い、葉がふっくらしてから通常の水やりに戻しました。

この間は風通しを良く保つため、サーキュレーターも併用しています。

また、寒暖差を避けるために夜間は簡易的な温室カバーを使用しました。これにより、夜の室温を10℃以下に下げないように調整しています。

こうした対処を続けた結果、約10日ほどで赤みが和らぎ、中心から出てくる新芽は緑色を保つようになりました。

すべての葉が元の色に戻ったわけではありませんが、株全体の状態は明らかに改善されました。

このように、光・水・温度の3点を見直すことで、赤くなったアガベも健康的な色に戻ることがあります。完璧を目指さず、徐々に調整する意識で取り組むのがポイントです。

室内LED環境での光調整方法

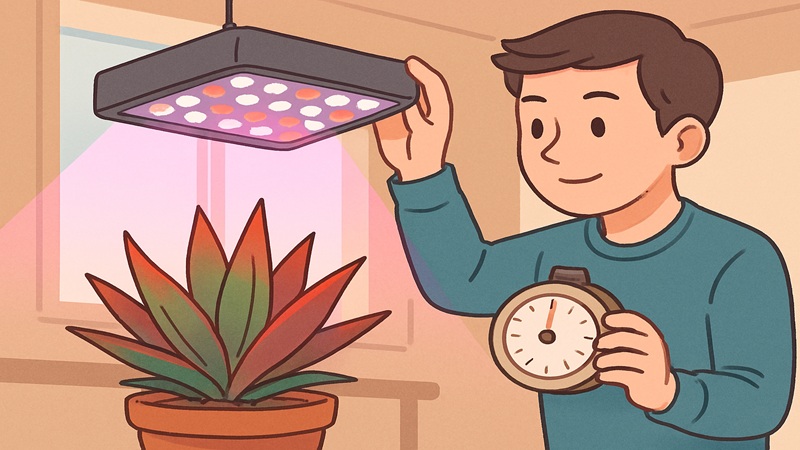

室内でアガベを育てていると、LEDライトによる「光の当てすぎ」がストレスカラーの主な原因になることがあります。ここでは、過剰な光を防ぐための具体的な調整方法を紹介します。

まず確認したいのが、LEDライトと植物との距離です。一般的な育成ライトは、20〜30cmの距離を保つことで十分な光を確保できますが、それ以下の距離では光量が強くなりすぎ、赤みや葉焼けを引き起こすリスクが高くなります。

照射時間も重要なポイントです。日照時間を模したい場合でも、12時間以上の長時間照射は避けた方が無難です。

特に成長が緩やかな冬季は、8〜10時間程度にとどめることで、アガベへの負担を減らせます。

照明の角度も調整してみましょう。真上から照射するよりも、少し斜めから照らすことで、葉に当たる光を柔らかく分散できます。

また、白い壁や反射シートを活用すれば、強い直射ではなく間接的な明るさで育てることも可能です。

さらに、複数のライトを使用している場合は、それぞれの光が重ならないように配置を工夫しましょう。重なった部分は照度が高くなりすぎてしまい、ストレスカラーが出やすくなります。

最後に、アガベの反応をこまめに観察することも忘れないでください。葉の色や質感の変化は、環境が合っていないというサインです。

赤みが見え始めたら、すぐに距離や時間を調整する柔軟な対応が大切です。

水やり管理

アガベのストレスカラーを改善するうえで、水やりの管理はとても重要です。特に室内育成では「乾燥気味で育てる」が基本とされがちですが、状況によってはこれが赤みを引き起こす原因になります。

まず大切なのは、土がしっかりと乾いてから水を与えるという基本です。乾燥に強いアガベですが、完全に乾ききった状態が長く続くと、葉が薄くなったり赤みが出てきたりします。

葉が赤くなったときは、少し水分の管理を見直してみましょう。

具体的には、「水やりの頻度を一度だけ増やす」「水を与えるときは鉢底から流れ出るくらいしっかり与える」といった方法があります。

これにより、根の水分吸収が促され、葉に潤いが戻ってくることがあります。

また、使用している用土の見直しも大切です。水はけが良すぎる用土では、与えてもすぐに乾いてしまい、根に水が十分届かないことがあります。

その場合は、軽石やバーミキュライトに保水性のある資材を少し加えて調整してみるのもおすすめです。

ただし、水のやりすぎには注意が必要です。特に気温が低い時期は、湿気がこもって根腐れを起こしやすくなります。

乾かすタイミングをしっかり作ることで、根に負担をかけない水分管理ができます。

このように、水やりは「乾かす」「与える」のメリハリがポイントです。赤くなった葉を見たときは、水の与え方にも目を向けてみてください。

抜き苗の赤み対策と注意点

抜き苗とは、根が付いていない状態で販売または届いたアガベのことです。この状態のアガベは、環境の変化に非常に敏感で、赤みが出やすくなっています。

赤みが出る原因の多くは、根がまだ水を吸えない段階で強い光にさらされたり、乾燥が続いたりすることです。

葉が赤黒くなったり、縁が紫がかるような変色が見られる場合、それはストレス反応と考えてよいでしょう。

対策としては、まず「光を抑える」ことが重要です。発根するまでは、直射日光や強いLED光を避け、明るい日陰で管理するのが安心です。

LEDライトを使う場合も、遠くから当てる、または照射時間を短くするなどの工夫をしましょう。

次に、湿度と風通しを意識した管理です。腰水を使って根元にほんのり湿気を与える方法は、発根を促すだけでなく、過度な乾燥による赤みの進行を防ぐことにもつながります。

ただし、湿度が高すぎるとカビや腐れのリスクがあるため、サーキュレーターで風を回すとより安全です。

また、発根していない段階では水やりを控えるべきですが、葉がしぼんでしまうようなら霧吹きで軽く水分を補うと良い結果が出る場合もあります。

霧吹きは朝〜昼に行い、夜には葉が乾いている状態を目指しましょう。

さらに注意点として、抜き苗は個体差が大きいため、赤くなったからといってすぐに環境を大きく変えるのは避けた方が良いです。少しずつ調整しながら反応を見ていくことが、赤みを抑える一番の近道になります。

アガベのストレスカラーの原因と対策を総括

記事のポイントをまとめます。

- アガベの赤みはアントシアニンによる防御反応

- 強すぎる光が赤みの最も多い原因

- 乾燥や水不足も赤みを誘発する要因となる

- 寒暖差が激しいとストレスカラーが出やすい

- 赤みは葉の根元からじわじわと広がる傾向がある

- 室温が10℃を下回ると寒さ由来の赤みに注意

- 腰水は根に無理なく水を届けストレスを緩和できる

- 腰水は長期間続けず乾湿のメリハリをつけるべき

- 白鯨は葉が厚く水分保持力が高いため赤みが目立ちやすい

- シーザーは光や寒さの変化に敏感で赤くなりやすい品種

- LEDの照射距離が近すぎると赤みのリスクが高まる

- 照射時間は8〜10時間程度に抑えると負担が軽減される

- 水やりは完全に乾いてからたっぷり与えるのが基本

- 抜き苗は強光と乾燥に弱く赤くなりやすい

- 赤みは環境を整えれば多くの場合ゆっくりと戻る