アロエが赤くなる原因と予防を含めた育て方

- 主な理由

- 冬に発生する理由

- アロエは寒さで枯れるか?の真相

- アロエは日陰と日向どちらに置くべきか?

- 赤く変色するのと日焼けの違いとは

主な理由

アロエの葉が赤くなる主な理由は、環境ストレスによる生理反応です。

特に急激な温度変化や日差しの強さ、乾燥状態などが引き金になります。

もともとアロエは、乾燥した地域に生息する植物で、気温や水分量の変化に対して敏感です。

そのため、外的環境にストレスを感じたときに、自身を守る手段として葉の色が赤く変化することがあります。これを「アロエの防御反応」と考えるとよいでしょう。

例えば、直射日光が強く当たるベランダや窓辺で長時間育てられたアロエは、葉焼けを起こす手前の段階として赤くなることがあります。

また、寒暖差が大きい時期や、水を長期間与えていない場合にも赤みが強くなる傾向があります。

一方で、この赤みはアロエが枯れるサインとは限りません。あくまでも一時的な色の変化であり、環境が安定すれば徐々に緑へ戻ることもあります。

ただし、葉全体が黒ずんだり柔らかくなってきた場合は、凍結や根腐れなど深刻な問題が起きている可能性もあります。こうした場合には、早めの対応が必要です。

冬に発生する理由

アロエは基本的に「日向」で育てるのが最適です。

日光が不足すると、徒長(茎が伸びすぎてひょろひょろになる)や成長不良を起こしやすくなるからです。

アロエは光合成によって栄養をつくるため、日光が十分に当たる場所で育てることで健康的に成長します。

特に春から秋にかけては、半日以上しっかり日が当たる場所が理想です。日光を好む植物なので、明るい窓辺やバルコニーが向いています。

ただし、真夏の直射日光が長時間当たると、葉が焼けて変色してしまう場合があります。こうした場合は、レースカーテン越しの光や、午前中だけ日が当たる場所に移すとよいでしょう。

一方で、日陰に長く置いておくと、葉が薄くなり色もくすみがちになります。また、葉と葉の間隔が広がってバランスの悪い姿になることもあります。

例えば、室内の薄暗い棚や北向きの部屋では、見た目も弱々しくなってしまいがちです。こういった場合は、人工照明を補助的に使うか、日照の多い場所に定期的に移す工夫が必要です。

アロエを元気に育てたいなら、基本は日向。ただし、夏の強光には注意しながら、適度に日照を調整することがポイントです。

赤く変色するのと日焼けの違いとは

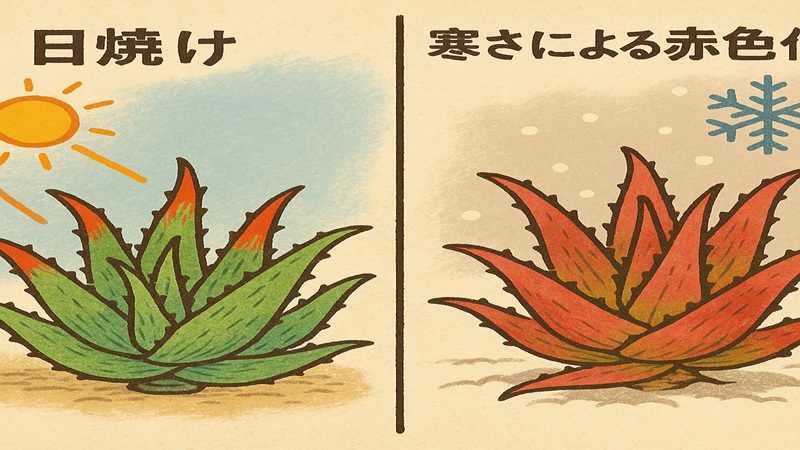

アロエの葉が赤くなる現象と日焼けは、見た目が似ていても原因や対処法が異なります。

どちらも「変色」という点では共通していますが、その背景にあるメカニズムを理解することで、正しく対処できるようになります。

赤く変色する場合、これは主にアロエ自身が環境ストレスから身を守ろうとする自然な反応です。低温や強い乾燥、急激な日照の変化に反応して、葉が赤や紫がかった色になることがあります。

この変化は、アロエが葉の中の水分を減らし、外部からのダメージを避けるために起こります。

一方で、日焼けは強すぎる直射日光に長時間さらされたことによって、葉の細胞がダメージを受け、部分的に白っぽくなったり、褐色の斑点ができたりする現象です。

これは肌でいう「やけど」に近い状態で、細胞が壊れてしまっているため、元の色には戻りません。

例えば、室内から急に屋外の日差しの強い場所へ鉢を移したときに、日焼けを起こすことがあります。

これに対し、冬の寒さで赤くなった葉は、春になって気温が上がれば徐々に緑に戻ることが多いです。

このように、赤く変色するのは一時的な適応反応であるのに対し、日焼けは損傷を伴うダメージである点が大きな違いです。

見極めが難しいと感じたら、葉の色の変わり方やタイミング、他の環境条件を照らし合わせて判断してみましょう。

アロエが赤くなる時期と育て方のコツ

- 夏に発生することはある?

- 葉の対処と注意点

- スプラフォリアータの色変化の特徴

- 赤くなっても枯れない理由

- 冬越しで気をつける育て方のポイント

夏に発生することはある?

アロエの葉が赤くなる現象は、夏にも発生することがあります。

特に、気温が高くなる季節の管理に注意しなければ、強い日差しや乾燥によって赤くなるケースがあります。

夏はアロエにとって成長期であり、基本的には旺盛に育つ時期ですが、過剰な日差しや高温にさらされると、葉が赤く変色することがあります。

特に午後の直射日光が強く当たる場所では、葉焼けのリスクとともに、赤くなる現象も同時に発生しやすくなります。

例えば、真夏の昼間にベランダや南向きの窓際に長時間置いていた場合、葉の表面温度が上がり、乾燥と熱のダブルストレスを受けた結果、赤みが帯びてくることがあります。

こういったときには、遮光ネットを使用したり、日が傾いてから日光が当たる場所に移動するなどの対策が有効です。

また、夏場は風通しが悪くなることで鉢内に熱がこもり、根にダメージが出ることもあります。

赤変の前兆として、葉の張りがなくなったり、葉先が縮むといった変化も見られるため、こまめに観察することが大切です。

夏だからといって完全に日陰に置くのではなく、朝だけ日が当たる場所や、明るい半日陰を選ぶことで、赤くなるリスクを抑えながら健康な成長を促すことができます。

葉の対処と注意点

アロエの葉が赤くなった場合、まずは慌てずに状態を観察しましょう。

赤くなるのは多くの場合、アロエが環境ストレスに適応しようとしているサインであり、必ずしも病気や枯死を意味するものではありません。

このときに重要なのは、赤くなった原因を見極めることです。寒さ、乾燥、強い日差しなど、アロエにとってストレスとなる環境が続くと、葉の色が変化します。

そのまま放置しても問題ないケースもありますが、ストレスが強すぎると葉や根に深刻なダメージが及ぶ可能性もあります。

例えば、冬の屋外で赤くなった場合は、凍結のリスクがあるためすぐに室内へ移動し、直射日光の当たる窓辺など、温かくて明るい場所に置くことが大切です。

また、過剰な乾燥が原因で赤くなっているようであれば、水を控えすぎていないかを確認しましょう。

ただし、冬季は水を与えすぎると根腐れの原因になるため、乾燥気味を意識しながら慎重に水やりを行います。

赤くなった葉は元に戻ることもありますが、長期間色が変わったままで機能しなくなっている場合には、株全体の健康維持のために切り取ってしまうのも一つの方法です。

切除するときは、清潔なハサミを使い、カット後は風通しのよい場所で乾燥させましょう。

一見、見栄えが悪くなってしまったように見える赤い葉ですが、それ自体がアロエの「生き残るための調整機能」である点に注目し、正しく管理すれば元気に育て続けることができます。

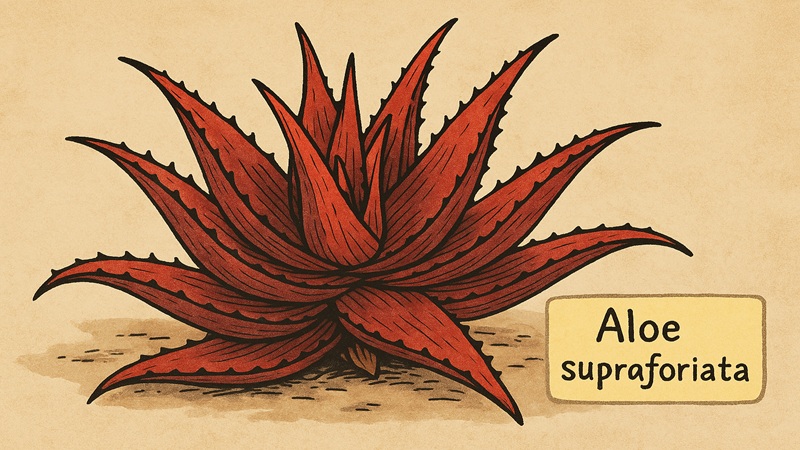

スプラフォリアータの色変化の特徴

スプラフォリアータは、季節や育成環境に応じて葉の色が美しく変化する品種として知られています。

特に寒さが増す冬場には、グリーンだった葉が赤や紫がかった色へと変化し、観賞価値の高い姿になります。

この色変化は、スプラフォリアータ特有の生理反応です。寒さや乾燥といったストレスを受けると、葉の中に含まれるアントシアニンという色素が増加し、それが赤く見える原因になります。こうした反応は、植物が自らを守ろうとする過程で起こる自然なものです。

例えば、日中は直射日光が差し込み、夜間は気温が下がるようなベランダで育てていると、赤みが強くなることがあります。この現象は決して病気ではなく、むしろスプラフォリアータらしい美しさとして楽しむことができます。

ただし、極端な寒さや霜に当たると葉の細胞がダメージを受ける場合があるため、氷点下になる前には室内へ移すことが望ましいです。日当たりと風通しを確保したうえで、適度な乾燥状態を維持すると、葉の色がより鮮やかに出やすくなります。

このように、スプラフォリアータの色変化はストレスのサインであると同時に、植物の健康状態や環境との関係を知る手がかりにもなります。管理の工夫次第で、赤く染まる葉を長く楽しむことができるでしょう。

赤くなっても枯れない理由

アロエの葉が赤くなっても、すぐに枯れてしまうわけではありません。

それは、赤くなる現象が植物にとって防御のための自然な反応だからです。

アロエは外部のストレスに対して非常に柔軟に対応できる多肉植物です。寒さや日差しの強さ、乾燥などの環境変化に直面したとき、自らの細胞を守るために葉の表面に色素を増やして対応します。

このときに現れるのが、赤や紫がかった葉の色です。

この反応により、アロエは細胞内の水分凍結や過剰な紫外線によるダメージを防ぐことができます。つまり、赤くなること自体がアロエの生存戦略であり、適応能力の表れなのです。

たとえば、冬場に外に出しっぱなしにしていた鉢のアロエが赤くなったとしても、根が健康で葉の中心がしっかりしていれば、春には再び緑に戻ることが多くあります。

葉が赤い間も光合成は継続して行われており、植物としての機能は保たれている状態です。

ただし、赤くなった葉のまま変色が広がり、葉全体が柔らかくなったり黒く変化してきた場合は注意が必要です。こうした場合は、凍結や根腐れなど別の原因がある可能性が高くなります。

健康なアロエは、赤くなっても耐える力を持っています。色に惑わされず、葉の質感や根の様子を合わせて観察し、適切に管理することが枯らさないための第一歩です。

冬越しで気をつける育て方のポイント

アロエを冬越しさせるためには、「寒さへの対策」と「水やりの調整」が重要なポイントになります。

この2点を意識することで、アロエは春まで健康な状態を保ちやすくなります。

まず、アロエは寒さにやや弱いため、気温が5℃を下回る地域では屋外での管理に注意が必要です。

霜や氷点下の環境にさらされると、葉が凍結して枯れるおそれがあるため、寒くなる前に鉢ごと室内に取り込みましょう。

日当たりのよい窓辺や玄関先など、最低でも5~10℃を保てる場所が適しています。

また、室内に移すだけでなく、風通しにも配慮することが大切です。空気がこもってしまうと、根腐れや害虫の発生リスクが高まります。

サーキュレーターなどで風を巡らせると、より健全な環境をつくることができます。

次に気をつけたいのが、水やりの頻度です。冬はアロエの休眠期にあたるため、生育はほとんど止まります。

その状態で水を多く与えると、根が吸収しきれず、土の中で腐敗が進む可能性があります。土が完全に乾いてから、さらに数日おいてからごく少量の水を与えるのが基本です。

場合によっては、1ヶ月に1回程度の水やりでも十分なこともあります。

例えば、冬の間まったく水を与えなくても元気に過ごすアロエも多く、むしろ水分を減らすことで葉の濃度が上がり、寒さへの耐性が高まるという利点もあります。

肥料については、冬の間は不要です。春まで施さずに、株に負担をかけないようにしましょう。

このように、温度・日当たり・風通し・水分の管理をバランスよく行うことが、冬越しを成功させる鍵です。

春になって気温が上がってきたら、徐々に水やりの頻度を戻し、日光にも少しずつ慣らしていくと、アロエは元気に成長を再開します。

アロエが赤くなる原因と育て方や対処を総括

記事のポイントをまとめます。

- 葉が赤くなるのは環境ストレスによる自然な反応

- 強い直射日光は赤変や葉焼けの原因になる

- 急激な気温変化で葉の色素が変化することがある

- 水切れ状態が長く続くと赤くなりやすい

- 冬は5℃以下になると赤変しやすくなる

- 寒冷地では屋内での管理が基本となる

- 赤変は一時的で、春には緑に戻るケースが多い

- 葉が黒く柔らかい場合は凍結や根腐れの可能性がある

- アロエは基本的に日向で育てるのが望ましい

- 日陰では徒長しやすく、葉色も薄くなる

- 日焼けは赤変とは異なり細胞の損傷による

- 夏でも高温や乾燥が強すぎると赤くなる場合がある

- 赤くなった葉は必要に応じて剪定するのが望ましい

- スプラフォリアータは冬季に赤くなりやすい品種

- 冬越しは保温と乾燥管理が成功のポイントとなる

アロエは寒さに弱いため、環境によっては枯れてしまうことがあります。

アロエは寒さに弱いため、環境によっては枯れてしまうことがあります。